نصوص مقدّسة وفضاءات حديثة: كيف تُعيد وسائل التواصل تشكيل فهمنا للنّص؟

نصوص مقدّسة وفضاءات حديثة: كيف تُعيد وسائل التواصل تشكيل فهمنا للنّص؟

مريم محمود سرور[1]

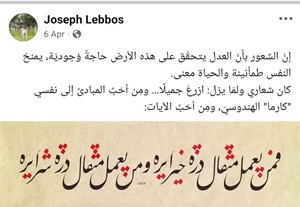

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعيّ في يومنا هذا من النوافذ التي تطلّ بنا على المعرفة، فهي لا تقتصر على الترفيه والمراسلات، بل غدت صفحاتٍ تحثّ الذهن على التساؤل والبحث، وتطرح قضايا فكريّة وتاريخيّة تحفّز القارئ على غوصٍ أعمق في سبيل فهم النصوص والمفاهيم. وقد تحوّلت بعض هذه الصفحات إلى مكتبات رقمية دائمة، تُعرَض فيها الأفكار وتُناقَش بطريقة تفاعليّة تجمع بين التخصّص والثقافة العامّة. ومن الصفحات التي تزخر بالعلم والمعرفة، تبرز صفحة الدكتور جوزف لبُّس[2] على الفيسبوك، وتتنوّع موضوعاتها بين الأدب، والثقافة، والفلسفة، وتطرح قضايا فكريّة بأسلوب تحليليّ، ما يجعلها مصدرًا غنيًّا للمعلومات، ومحرّكًا للبحث والتأمّل لدى الطلّاب، ومزيجًا من البُعدين الفنّيّ والمعرفيّ، إذ ترافق النصوص لوحاتٌ فنّيّة كلاسيكيّة أو معاصرة. وتُقدّم هذه الصفحات محتواها بلغة رصينة، تتوسّل الأسلوب الأدبيّ من دون أن تتخلّى عن البُعد التحليليّ أو العلميّ.

هذا النوع من الصفحات يفتح أمام القارئ نافذة على الجمال والمعرفة معًا، ويمنحه لحظة تأمّل وسط ضجيج الأخبار والسطحيّة الرقميّة، فيشعر بأنّه أمام “مكتبة بصريّة” تُغذّي الذائقة وتثير الفكر في آنٍ واحد؛ ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أيّ مدى تؤثّر هذه الصفحات في ذهن القارئ، وفي تحويله من مجرّد قارئ إلى باحث؟

يقودنا هذا التساؤل إلى أهمّيّة هذه الصفحات في تنمية مهارات البحث والتحليل، في حين أن بعض القرّاء قد يميلون إلى الاستهلاك السريع للمحتوى دون التعمّق فيه، في ظلّ الفوضى المعلوماتيّة التي تشهدها منصّات التواصل، من هنا تبرز الصفحات التي تعتمد الطرح التحليليّ والعلميّ كمصادر متميّزة تفرض حضورها بجدّيّة محتواها؛ فصفحات الفيسبوك لدى الدكتور لبُّس، على سبيل المثال، لا تكتفي بعرض المعلومة، بل تطرح تساؤلات، وتقدّم تفسيرات، وتزوّد زائرها بالمراجع، ما يمنح القارئ مساحة للتأمّل وإعادة النظر فيما يقرأه، وتكمن أهمّيّة هذه الصفحات في كونها لا تكتفي بدور الناقل، بل تُسهم في تشكيل ذهنيّة المتلقّي النقديّة، وتدفعه إلى التحقّق، وإلى التوسّع في القراءة من مصادر متنوّعة. إنّها تؤدّي دورًا تربويًّا ومعرفيًّا يتجاوز الترفيه، وتسهم في بناء قارئ فاعل، لا مجرّد مستهلك لمعلومة عابرة.

ومن بين المواضيع التي أثارت اهتمامي، كطالبة وباحثة، مسألة اختلاف النصوص في الكتاب المقدّس، العهد القديم، من خلال إدراج نصوص حول العدل وأهمّيّته. يعود هذا الاختلاف إلى تعدّد الترجمات، وتباين الخلفيّات اللاهوتيّة والثقافيّة التي رافقت نقل هذه النصوص من لغتها الأصليّة إلى لغات أخرى، إذ كُتب العهد القديم باللغة العبريّة، وكُتبت أجزاء منه باللغة الآراميّة، وهما اللغتان الأساسيّتان المستخدمتان في الكتابات اليهوديّة القديمة. وقد ظهرت عدّة ترجمات عربيّة، قامت بها جهات دينيّة مختلفة، اعتمد كلّ منها على مصادر ذات لغات مختلفة، ما أدّى بطبيعة الحال إلى تباينات واضحة في بعض النصوص والمفردات والمعاني.

ومن الأمثلة على هذا الاختلاف، بين الآيات، الآية السابعة من الإصحاح الثامن من سفر الحكمة، في «الترجمة الكاثوليكيّة»: {وَإِذَا كَانَ أَحَدٌ يُحِبُّ الْبِرَّ؛ فَالْفَضَائِلُ هِيَ أَتْعَابُهَا، لأَنَّهَا تُعَلِّمُ الْعِفَّةَ وَالْفِطْنَةَ وَالْعَدْلَ وَالْقُوَّةَ الَّتِي لاَ شَيْءَ لِلنَّاسِ فِي الْحَيَاةِ أَنْفَعُ مِنْهَا} (8: 7) في حين نجدها بصيغة مختلفة في «الترجمة العربيّة المشتركة»: {وإذا أحبَّ الصلاحَ أحدٌ، فالحكمة تعلّم الفضائل كلّها، العفّة والعدل والشجاعة والفهم، وهذه أكثر نفعًا للبشر من أيّ شيء في الحياة}.

هذا الاختلاف الظاهر في المفردات والمعاني يُعزى إلى عدّة عوامل، منها طبيعة اللغة الأصليّة المستخدمة، فضلًا عن الخلفيّة اللاهوتيّة والكنسيّة للجهة المترجمة؛ فبعض الكتب المقدّسة، لا تدرج سفر الحكمة ضمن أسفارها؛ فترجمة أحمد فارس الشدياق للكتاب المقدّس، لا يتضمّن هذا السفر، وذلك لأنّ الشدياق قام بترجمته لصالح الإرساليّة البروتستانتيّة، التي لا تعترف بأسفار معيّنة تُعرف بـ “الأسفار القانونيّة الثانية”، والتي من بينها سفر الحكمة، أو ما يُعرف أيضًا بـ “حكمة سليمان”. وتُدرج هذه الأسفار ضمن النسخة الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة للعهد القديم، بينما تُستبعد من النسخة البروتستانتيّة، ما يُبرز الفرق بين تقاليد الكنائس المسيحيّة المختلفة في التعامل مع النصوص المقدّسة.

وهكذا، فإنّ تنوّع الترجمات، واختلاف المرجعيّات الّلاهوتية، يُفسّران إلى حدّ كبير التباين الموجود في بعض آيات الكتاب المقدّس، ويعكسان في الوقت نفسه تاريخًا غنيًّا في التأويل والنقل الثقافيّ والدينيّ للنصوص الدينيّة عبر العصور.

ختامًا، تُشكّل وسائل التواصل الاجتماعيّ، وصفحاته، فرصة متجدّدة للانخراط في هذا النوع من التفكير النقديّ، وتوسيع المدارك. فهي تدفع القارئ إلى البحث والتحقّق والتفاعل مع النصوص ضمن فضاء مفتوح للنقاش والتحليل، ما يجعلها أدوات تعليميّة غير تقليديّة ومكمّلة للمصادر الأكاديميّة والبحثيّة التقليديّة، التي تطرح الأسئلة التالية: إلى أيّ مدى تؤدّي وفرة الترجمات وتنوّعها إلى تعميق الفهم، وحثّ القارئ على البحث؟ وهل نحن أمام مسؤوليّة جديدة في العصر الرقميّ، تفرض علينا أن نكون باحثين لا مجرد متلقّين؟ وبالتالي، ما الذي يجعل القارئ باحثًا بحقّ؟ وما مدى دور صاحب الصفحة في توجيه القارئ نحو نصوص بعينها، أو نحو طرائق معيّنة في التفكير والتحليل؟

[1] مريم محمود سرور: باحثة من لبنان، أستاذة لغة عربية، حاصلة على شهادة ماجستير في الأدب العربي.

[2] جوزف طانيوس لبُّس: كاتب وباحث وأُستاذ محاضر في الجامعة اللّبنانيّة وجامعة القدّيس يوسف. حائز على دكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها من الجامعة اللّبنانيّة. له مؤلّفات في الجماليّة، وأدب الرّحلة، وأدب السّيرة، وتاريخ الأديان. من أبرز مؤلّفاته: الحبّ والموت من منظور السّيرة الذّاتيّة بين مصر ولبنان- تفّاح من ذهب في سلال من فضّة- كتاب أخي- ساعات رمليّة وألماس- لوحات إن حكت- المفكّرة الباريسيّة- المفكّرة الرّومانيّة- يوميّات أُمّي…