التجييل كــ”آلية” نقديّة لتفكيك المنجز الشعريّ العراقيّ: قراءة في كتاب “تجييل الكتابة الشعريّة في العراق” للدكتور سعيد حميد الوناس

التجييل كــ”آلية” نقديّة لتفكيك المنجز الشعريّ العراقيّ: قراءة في كتاب “تجييل الكتابة الشعريّة في العراق” للدكتور سعيد حميد الوناس

- د. فاطمة أحمد

ناقدة وأكاديمية

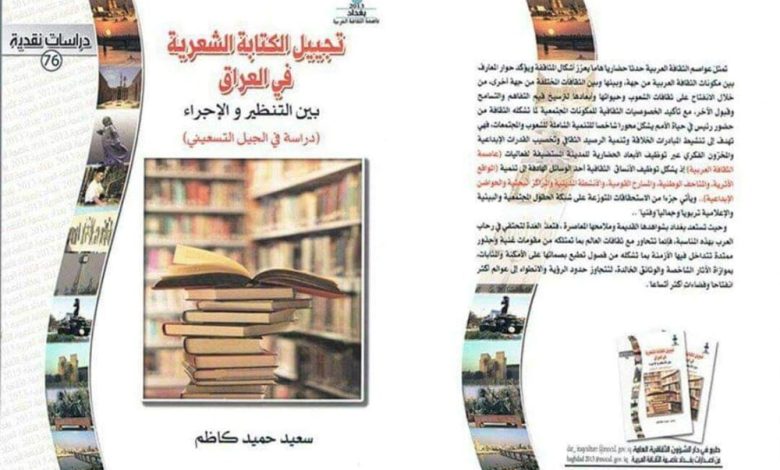

يمثّل كتاب الدكتور سعيد الكاظم “تجييل الكتابة الشعريّة في العراق بين التنظير والإجراء: دراسة في الجيل التسعيني” علامةً فارقةً في الحقل النقديّ المعاصر، لما يتضمّنه من رؤيةٍ منهجيةٍ صارمة تقارب المنجز الشعريّ التسعينيّ في العراق من خلال عدسة نقدية متأنية، تجمع بين التنظير الصارم والتحليل الإجرائي المتعدّد المحاور. الكتاب لا ينحاز إلى المعاينة التاريخيّة فحسب، بل يسعى إلى تأسيس “مشروع نقديّ” متكامل يسائل فيه التجربة الشعريّة العراقيّة بما تحمله من تحوّلات إبداعيّة، وقطائع جيليّة، ومفاهيم مفصليّة مثل “التجييل” و”التحوّل” و”القطيعة”.

يمثّل كتاب الدكتور سعيد الكاظم “تجييل الكتابة الشعريّة في العراق بين التنظير والإجراء: دراسة في الجيل التسعيني” علامةً فارقةً في الحقل النقديّ المعاصر، لما يتضمّنه من رؤيةٍ منهجيةٍ صارمة تقارب المنجز الشعريّ التسعينيّ في العراق من خلال عدسة نقدية متأنية، تجمع بين التنظير الصارم والتحليل الإجرائي المتعدّد المحاور. الكتاب لا ينحاز إلى المعاينة التاريخيّة فحسب، بل يسعى إلى تأسيس “مشروع نقديّ” متكامل يسائل فيه التجربة الشعريّة العراقيّة بما تحمله من تحوّلات إبداعيّة، وقطائع جيليّة، ومفاهيم مفصليّة مثل “التجييل” و”التحوّل” و”القطيعة”.

- منهجية التقصّي الجيلي: تجاوز المصطلح إلى أفق التنظير

ينطلق الدكتور “كاظم” من إشكالية مركزية مفادها “أنّ مصطلح “الجيل التسعيني” لم يكن مجرد توصيف زمني أو تقسيم مرحلي، بل هو إشكال نقديّ يتطلّب غربلة المصطلحات ومساءلتها معرفيّاً. ولذا كرّس جزءاً مهماً من دراسته لمناقشة مصطلح “التجييل”، متسائلاً عن مدى مشروعيته الإجرائية في قراءة المشهد الشعريّ العراقيّ. وقد قسّم بحثه في هذا الإطار إلى ثلاثة محاور: إشكالية المصطلح وتعدّد دلالاته، محطات النقد التي تناولته، وأخيراً مدى قدرته على تفكيك منجز الجيل التسعينيّ.

بهذا المعنى، لا يتعامل “وناس” مع “الجيل” بوصفه تصنيفاً جاهزاً، بل كفكرةٍ تحتمل التوسيع والتفكيك، وهو بذلك يقدّم أطروحة علميّة تنتمي إلى ما يمكن تسميته بـ”نقد المصطلح”، في محاولة لاستجلاء ما هو كامن في باطن التجنيس الجيلي من سلطات وتقابلات.

- تاريخية الجيل التسعينيّ: النص الشعري بين التمرد والانقطاع

يذهب الكتاب إلى أن شعراء التسعينيات لم يأتوا من فراغ، ولم يكونوا نتاج قطيعة تامة مع السابقين، بل أنّ نصوصهم حملت بذور الاستمرارية والاختلاف معاً. غير أن البيئة الأدبية والسياسية في العراق آنذاك (الحصار، الحرب، الرقابة، الانكفاء) قد أسهمت في تشكيل خصوصية هذا الجيل، ودفعته إلى إعادة صياغة موقع الشاعر داخل النص وخارجه. ومن هنا جاءت نصوصهم مشبّعة بما يسميه “الوناس” بـ”القلق الجمالي”، إذ يبرز فيها التوتر بين الذات والتاريخ، وبين اليوميّ والميتافيزيقيّ، وبين الحلم والواقع.

كما يلفت النظر إلى صعوبة الوصول إلى أرشيف الجيل التسعيني، نظراً لتبعثر منشوراته، أو نشرها في مجلات مطبوعة خارج العراق، ما زاد من صعوبة التوثيق والتحليل. ولعل هذا ما يبرّر الطابع الاستثنائيّ للدراسة من حيث الجهد التوثيقي الذي بذله المؤلف.

- التجريب محورًا جوهريًا: فضاء النص التسعينيّ وتفكيك البنية

يشدد “الوناس” على أنّ من أبرز سمات الشعر التسعينيّ هو التجريب الجماليّ والمضمونيّ، لا من باب الادّعاء بل من حيث الأداء النصيّ نفسه، وهو ما بدا في خرق البنى التقليدية للقصيدة، سواء في شكل القصيدة الحرة أم قصيدة النثر أم القصيدة التفاعليّة. وفي هذا الإطار، تتبدّى مقولات “الفضاء النصيّ”، و”الذات الشعريّة المفكّكة”، و”التمرد على الموروث البلاغيّ” كمحاور اشتغال أساسية للنص التسعينيّ، خصوصاً في علاقته بالمشهد الشعريّ العربيّ الأشمل.

- أهمية الكتاب: النقد كأفقٍ لإنتاج المعرفة الأدبيّة

إنّ ما يجعل هذا الكتاب مميّزاً هو أنّه لا يقتصر على الوصف أو التحقيب، بل ينخرط في عملية تأصيل معرفيّ لمفهوم “التجييل” بوصفه أداةً لقراءة التحولات الشعريّة في العراق، كما يسعى إلى رسم حدود العلاقة بين الأجيال المختلفة، وفحص مساحات التواصل والانقطاع بينها؛ لذلك فإنّ الكتاب لا يكتفي بقراءة النصوص التسعينيّة، بل يضعها في أفق سؤال أوسع: هل كان الجيل التسعيني مشروعاً أم مرحلة؟ وهل تجاوز المفاهيم السابقة حول “الجيل” إلى أفقٍ إبداعيّ مختلف؟

- سياقات المقارنة والاختلاف: الجيل التسعينيّ والجيل الشعريّ العربيّ

من الجوانب اللافتة في كتاب الدكتور “سعيد حميد الوناس” هو أنّه لا يقرأ التجربة الشعريّة التسعينيّة في العراق بمعزل عن مثيلاتها في العالم العربيّ. إذ يتوقّف عند التداخلات البنيويّة واللغويّة والتجريبيّة التي عرفتها قصيدة النثر، ويتأمل في مدى تأثر الجيل التسعينيّ العراقيّ بالتحولات التي طالت شعراء السبعينيات والثمانينيات في لبنان وسوريا والمغرب ومصر. لكنّه يؤكد، في الآن ذاته، أنّ التجربة العراقيّة احتفظت بخصوصية صادمة فرضتها سياقات العزلة والحرب والانهيار الثقافيّ الرسميّ، ما جعل من الشعر وسيلة بديلة للتعبير لا عن الذات وحدها، بل عن الخراب الجمعي الذي تعيشه الأمة.

- موقع الناقد بين المسافة والانخراط

من المثير أنّ” سعيد الكاظم”، وهو الأكاديمي والباحث العراقيّ المرموق، لم يتورط في قراءةٍ سطحيةٍ أو خارجيةٍ للتجربة العراقية، بل انخرط فيها بوعي تفكيكيّ ومعرفيّ عميق، ممّا يدلّ على قدرة النقد العربيّ العابر للحدود على احتضان التجارب المختلفة من دون الوقوع في فخ الاختزال أو الفولكرة الثقافية. إنّه يُمارس النقد لا بوصفه تأريخاً، بل بعدّه ممارسةً تحليليةً واعيةً بحدودها ومغامراتها.

وهذا ما يجعل الكتاب لا يخاطب القارئ العراقيّ وحده، بل ينفتح على القرّاء والنقاد العرب بوصفه نموذجًا تطبيقيًّا يمكن أن يُحتذى في قراءة التجارب الشعريّة “المهمّشة” في الحقول الأكاديميّة.

- التوثيق كفعل مقاومة أدبيّة

واحدة من أبرز نقاط القوة في الكتاب أنّه لا يكتفي بتحليل النصوص الشعريّة، بل يسعى إلى إعادة بناء الخريطة الشعريّة التسعينيّة بأسمائها وتجاربها ومنشوراتها، في جهد توثيقيّ قلّ نظيره؛ ذلك أنّ العديد من التجارب ظلّت قيد النسيان أو التجاهل المؤسّسي، وهنا تتجلّى وظيفة النقد كأرشفة مضادة للنسيان، واستعادة لما تمَّ إقصاؤه من المشهد بفعل الانحياز أو التقصير.

- نحو مشروع نقديّ عربيّ بديل

يمثّل هذا العمل لبنةً في مسار تأسيس نقد عربيّ جديد، لا ينبني على التلقي الكسول أو التنظيرات المجرّدة، بل يقوم على الإجرائية الدقيقة، واستحضار السياق، والانفتاح على المقاربات الحديثة في قراءة الشعر (السيميائيات، السرديات، تحليل الخطاب…). إنّه خطاب نقديّ يؤمن بأنّ الشعر لا يُقرأ إلا في ضوء ديناميكيته، ومناخه، وشروط إنتاجه، لا كتمثال صامت نُقلبه على وجوه البلاغة القديمة.

- تجديد النقد… واستعادة المعنى

لا يُخفي الدكتور “سعيد كاظم الوناس”، في هذا العمل، حسّه النقديّ المُلتزم بقضايا الشعر خارج استهلاك المصطلحات أو الوقوع في غواية الموضة النقدية. بل يُراهن على استعادة المعنى، وإعادة الاعتبار للقصيدة بوصفها كيانًا معرفيًّا وجماليًا يعكس تحولات الفرد والمجتمع. وفي هذا الإطار، يُشكّل كتاب تجييل الكتابة الشعريّة في العراق تجربةً فكريّةً مزدوجة: نقد للنصوص، ونقد للأسئلة الكامنة خلفها؛ أسئلة الجيل، والتجريب، والهوية، والتلقي، والانفصال عن المؤسسة، والانخراط في معترك الذات.

وما يجعل هذه الدراسة متفردةً هو تمكّنها من سد فجوة معرفيّة ظلّت قائمةً في نقد الشعر العراقيّ الحديث، حيث انتقل كاظم من التوصيف إلى الفهم، ومن الرصد إلى التفكيك، ليضع بين أيدينا نصًّا نقديًا يطمح إلى تجاوز الإيديولوجي، والتقريري، والانطباعي، نحو فهم أكثر تركيباً ودقةً لتحولات الشعر بوصفه ظاهرةً ثقافيًّة حيّةً ومتغيرةً.

الكتابة بوصفها وعيًا زمنيًا: بين القطيعة والتأسيس.

إنّ الملمح الأبرز في قراءة الدكتور “سعيد كاظم الوناس” لتجربة الجيل التسعيني يكمن في مقاربته لمفهوم “التجييل” ليس كمجرد تصنيف زمنيّ أو مرحلة شعريّة، بل كمنظومة وعي تستبطن تحولات المجتمع، وتُعيد إنتاج الخطاب الجماليّ من داخل اختلالاته. فالتجييل هنا لا يستند إلى الوقائع الخارجية فحسب، بل إلى البنى الداخلية للنصّ، وإلى تشكّله في فضاء رمزيّ يعكس انكسارات المرحلة التاريخيّة.

وما يُحسب للمؤلف أيضاً هو قدرته على كشف العلاقة المتوترة بين الجيل التسعينيّ وسياقات التلقي، إذ لا ينظر إلى هذا الجيل بوصفه امتدادًا طبيعيًّا لما قبله، بل كحالةٍ شعريّة مُتمردة، مشحونة بهاجس القطيعة والاختلاف. وقد تتبّع الباحث هذه التحولات من داخل النصوص، مبرّزاً خصوصية اللغة الشعريّة، وميلها إلى الغموض، والتكثيف، والمفارقة، بل وحتى العدول عن المرجعيات البلاغيّة المألوفة، لصالح خطاب شعريّ يؤسس شرعيته الجمالية من الداخل.

- في جدل الحداثة… ووعي التجريب

يحاور هذا الكتاب، بعمق، جدلية الحداثة والتجريب الشعريّ في العراق، فيحذر من الوقوع في فخ التبجيل المجانيّ لكلّ ما هو جديد من دون وعي نقديّ حقيقيّ بمنابع هذا الجديد ومآلاته. فهو لا يتورّط في تقديم صورة مثالية عن شعراء التسعينيات، بل يُظهر تذبذبهم، وتفاوت إنجازهم، واختلاف رؤاهم بين الحلم بالحداثة ومخاوف السقوط في التكرار أو الانغلاق النخبويّ.

كما يتوقف عند بنية “التجاوز” التي تُعد من أبرز ملامح هذا الجيل، فيحلّل النص التسعينيّ من حيث أدائه الفنيّ، وبنيته الخطابيّة، ومدى استجابته لهموم الذات والراهن ؛وذلك ضمن فصل تنظيريّ تطبيقيّ بالغ الدقة، أبرز فيه فضاء “المفارقة” و”السؤال” و”الهجنة الأسلوبيّة” كسمات فارقة لهذا الطور من الشعر العراقيّ.

- القصيدة كأفق… والنقد كاستعادة للزمن الشعريّ

إنّ ما يقدّمه كتاب تجييل الكتابة الشعريّة في العراق بين التنظير والإجراء لا يقتصر على جهد نقديّ تقنيّ، بل يتجاوز ذلك إلى ما يمكن اعتباره مشروعًا معرفيًّا يؤسّس لفهم جديد لوظيفة الشعر ومكانته في زمن التهشيم الرمزيّ. ففي عالم عربي مضطرب، تتقاطع فيه الأزمنة وتتآكل فيه المرجعيات، تأتي هذه الدراسة لتعيد الاعتبار إلى الشعر بوصفه فعلاً مقاوِمًا، لا يتماهى مع السلطة، ولا يُختزل في البلاغة، بل يختبر اللغة والهوية من قلب الخراب.

وما يمنح الكتاب أهميته الخاصة هو صدوره من ناقد عراقيّ أكاديميّ، ما يكشف عن مدى نضج النقد العربيّ وانفتاحه على التجارب المتداخلة من دون الوقوع في إسقاطات أيديولوجية أو أحكام معياريّة مسبقة. لقد قرأ “كاظم” التجربة التسعينيّة العراقيّة بعين الباحث الحر، فأنصفها، ووسّع من أفق تلقيها عربياً، وبيّن أنّ الشعر لا يُقيَّم من داخل الحدود، بل من داخل الحساسية الفنيّة والمعرفيّة التي يؤسسها.

- الجيل بوصفه لغةً… لا مرحلةً

وإذا كان الشعراء يكتبون نصوصهم من خلال الألم، فإن النقاد الحقيقيين يكتبون قراءاتهم من خلال الإيمان بأنّ الأدب ليس ترفًا ثقافيًا، بل ضرورةً وجوديّةً. ولهذا فإنّ فهم الجيل، كما يؤكّده الكتّاب، لا يتحقّق من خلال تقسيمات تعسفية، بل من خلال تفكيك علاقته بالزمن، وباللغة، وبالتحوّل الاجتماعيّ والثقافيّ. الجيل، هنا، ليس مرحلةً زمنيةً محصورة بين عقدين، بل هو لغة جديدة، واستراتيجية في التلقي، ومنطق مغاير في إنتاج المعنى.

- نحو نقد يستبصر الشعر بوصفه حياةً

لقد قدّم الدكتور سعيد كاظم، من خلال هذا الكتاب، درسًا نقديًا رفيعًا في كيفية مساءلة النصوص من موقع المسؤولية المعرفيّة، وليس فقط من موقع الانبهار أو الرفض. فالنقد عنده ليس محاكمة للشعر، بل إنصات ذكي لتحولاته. ومن هنا تنبع أهمية هذا العمل في كونه لا يكتفي بتأريخ تجربة أدبيّة، بل يُسهم في تأسيس أفق جديد للقراءة، يتجاوز التصنيف إلى الفهم، والتقعيد إلى التأويل، والقول إلى التأسيس.

وإذا كانت الكتابة الشعريّة في العراق قد مرّت بموجات من الاضطراب، والانقطاع، فإنّ هذا الكتاب يُعد بمثابة الجسر المعرفيّ الذي يربط بين الأجيال، ويُعيد صياغة علاقتها على وفق منطق نقديّ رصين، يستبطن التحولات لا ليحاكمها، بل ليفهمها، ويمنحها شرعيتها داخل التاريخ الثقافي العربي.

- نحو نقد يعيد للقصيدة زمنها الداخليّ

في نهاية المطاف، يضع الدكتور سعيد كاظم القارئ أمام مسؤولية إعادة النظر في مفاهيم مثل الحداثة، الجيل، النص، والهوية الشعرية. ومن خلال تفكيكه للتجربة التسعينية في العراق، يدعونا إلى التفكير لا فقط في ما كُتب، بل في الكيفية التي كُتب بها، وفي الظروف التي أحاطت بذلك التكوين الجماليّ المعقّد. إنّه نقد ينحاز للقصيدة، لا بوصفها وثيقةً أو سلعةً، بل بوصفها حدثًا وجوديًا يتخلّق من التوتر، ومن المغامرة، ومن اختبار الحافات.

وهكذا، ينتهي هذا الكتاب حيث يجب أن يبدأ التفكير الجاد: من مساءلة المصطلح، إلى مساءلة النص، إلى مساءلة الذات الناقدة ذاتها.

بهذا المعنى، يمكن القول من دون تردّد إن هذا العمل ليس فقط مساهمة في نقد الشعر العراقيّ، بل هو إسهام في تجديد طرائق فهم الأدب العربيّ الحديث، وفي ترسيخ تقاليد نقدية أكثر صرامةً، وأقل انفعالاً، وأكثر اقتراباً من جوهر التجربة الشعريّة العراقيّة فهمًا ومعرفةً وإحاطةً وقراءةً نقديّةً: حيث الكلمةُ ليست زخرفاً… بل خلاصةً.