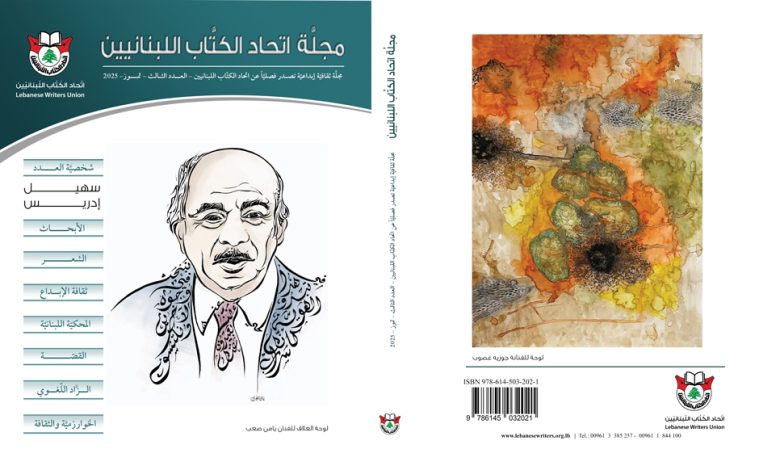

جورج مصروعة: باحثاً، روائيّاً، ناقداً، صحافياً!

الأب مارون الحايك

ما عرفتُ جورج مصروعة إلاّ من خلال ثماره الإنسانيّة والفكريّة، بعد دراسة معمّقة، تمهدياً لصدور كتاب حوله، ومن خلال تردّد اسمه في الكثير من الندوات والصالونات الأدبيّة، ما جعلني أبحث عنه. فلم أجد كتاباً حوله، بل مقالات في الدوريّات ومؤلّفاته. وما جعلني أبحث عنه في زوجته الشيخة الجليلة جميلة، وفي كريمته أليسار، وكريمته نهلا، ونجله نزار، ونجله زيكار، في منازلهم وفي مناسبات. وهذا ما يؤكّد قول السيّد المسيح: “من ثمارهم تعرفونهم”، والفضل الكبير للصديق الذي يحيا في عالم الحقّ، المثقّف والمنفتح والإنسانيّ الكبير رشيد الأشقر، صاحب مكتبة غنيّة بالمصادر والمراجع، والذي طلب من “ثمار” مصروعة أن يكون لي من مكتبته آثاره الكتابيّة، لكي يتسنّى لي إعداد كتاب، تخليداً للشجرة المتجذّرة التي أعطت ثماراً تليق بالعائلة والمجتمع والوطن والإنسانية، وتليق بالفكر والثقافة والأدب، لكي تطّلع الأجيال اللبنانية والعربية الواعدة بمؤلفات جورج مصروعة، فتغنم منها ما يساعدها على وعي تاريخها الأثيل وحضارتها، لأن من لا يعرف تاريخه، لا أصالة له ولا محتد.

فبعد أن طالعتُ مؤلّفات مصروعة، التي عالج فيها موضوعات كثيرة ومتنوّعة، في أبحاثه ورواياته وقصصه، وفي مقالاته التي تميّز فيها بأنّه احتلّ الدوريّات التي كانت تصدر في أيامه، تيقّنت أنّه كان غزير الإنتاج على صفحات تلك الجرائد والمجلاّت، وكان في طليعة الصحافييّن… وعرَّب عن الفرنسية لكبار الكتّاب والروائيّين والمفكّرين اللبنانييّن والفرنسيّين.

لذا، حاولتُ أن أجمع مؤلّفاته المنشورة وغير المنشورة، وأبوِّبها وأفهرسها، وأدقّق في عدّة مصادر ومراجع حول مولده وسيرة حياته، وأُلخِّص عدة روايات وقصص، ولم أتطرَّق إلى الكتب التي نقلها إلى العربية، ولكنّي ركّزت على نتاجه الذي عبِّر فيه عن فكره ونقده التأريخيّ والأدبيّ والاجتماعيّ والسياسيّ. ونشرتُ عدَّة مقالات دبَّجها على صفحات الدوريّات، وعدّة مقالات تناولت شخصيّته وفكره وأدبه، في حياته وبعد رحيله، وكذلك الندوات التي جرى فيها تكريمه والجوائز التي نالها في حياته، ثمّ بعد رحيله. ونشرت أيضاً ما تركه مخطوطاً ولم ينشره، من أرشيفه الذي تكرّم به عليَّ أفراد عيلته. فجاءت دراستي هذه، توثيقاً، ثُمَّ معالجة لكونه باحثاً وروائياً وناقداً وصحافيّاً.

جورج مصروعة باحثاً

لم يكن مصروعة مؤرِّخاً في المفهوم الأكاديميّ الدقيق، بل كان له الإسهام في درس التاريخ العام، وفي تقصّي المعلومات من مصادرها ومن مراجعها. وكان همُّه تحريك التاريخ المشرقيّ والتراث، وتحويله إلى تاريخ وأمثولات وعِبَر، ولا سيّما تاريخنا وتراثنا وحضارتنا. وحرص على سلامة الحقائق التاريخيّة، كما فعل عندما تناول التاريخ الفينيقيّ، متناولاً شخصيات منه أعادت إلى أذهاننا محطّات ومواقف، بلغت أوج البطولة والمجد والتضحية، من مثل، “هنيبعل”، و”ابن زيكار”، من التاريخ الفينيقيّ، ومن مثل “أميرة من لبنان”، و”يونس التدمريّ، و”رافضون”، من التاريخ اللبناني الحديث، وذلك بهدف أن يصير الحدث القديم حدثاً واقعياً تعليميّاً. فأفضى عليها لوناً أدبيّاً، بلغة حيّة وأسلوب حيويّ ونهضويّ إذا جاز التعبير، إذ إنّ مصروعة آمن بنهضة الفكر القوميّ الاجتماعيّ الذي أسّسه أنطون سعاده واستشهد من أجله. ولم يكن مصروعة قوميّاً إلاّ بالعقيدة وليس بالممارسة. فكان باحثاً عن كنوز حضارته، وملتزماً قضايا النهضة، نهضة الشعوب التي كوَّنت منطقة “الهلال الخصيب”، كما يسمّيه أنطون سعاده. وجاء التزامه شرطاً لاكتمال الثقافة في وجهها الاجتماعيّ والسياسيّ، وخصوصاً في المثقّف المعنيّ بشؤون الحكم والسياسة، كما يقول مصروعة نفسه في إحدى مقالاته.

وكما قلنا، لم يكن مصورعة مؤرّخاً، لكنه حصّل ثقافته وأبحاثه بمجهوده الفرديّ وذكائه الفطريّ. فبحث واطّلع على التواريخ العامّة ودقّق في تفاصيلها. فأصدر كتابه “من فواجع التاريخ” بعد أن نشر معظم موضوعاته في جريدة “العَلم” في بيت شباب، ثمّ نشر “الحبّ في التاريخ” في مجلّة “الشبكة”، و”الانتحار في التاريخ”، و”غرائب الصُّدَف”، في مجلّة الصيّاد، وكلّها أبحاث عن حوادث وشخصيات مرّت بكوارث إنسانية واجتماعية وسياسيّة وغير ذلك، بعد أن تقصّى عنها من عدّة مصادر ومراجع. وكانت له اطّلاعات واسعة على الآداب العالمية، ولا سيّما الأدب الفرنسيّ، إضافةً إلى اطلاعه الواسع باللغة العربيّة والأدب العربيّ وشخصياته في النثر والشعر، وحفظ نوادرها وشواردها، كما أخبرني نجله نزار، وبأنّه كان أيضاً موسوعياً شموليّاً، بفضل ذاكرته التي كان يغذّيها حتى أيامه الأخيرة، بأبحاثه واهتماماته بالعلوم والفنون والشؤون التاريخيّة والسياسيّة.

فظلّ نهضوياً بفكره الحكيم، وبحثه الدؤوب عن الإنسان الذي تناوله في عدّة شخصيات تاريخيّة، لكي يكون الانسان متحرِّراً من أي عبودية، وساعياً نحو كماله وكمال مجتمعه الذي يعيش فيه.

وأصدر مصروعة كتابين “انطباعات افريقية، الذي نقله من الفرنسية، و”حكايات أفريقية”، وهي أشبه بما كتبه عبدالله حشيمة في كتابَيه “في بلاد الزنوج” و”في أفريقيا السوداء”، بحيث إن مصروعة في كتاباته حول أفريقيا، روى مشاهداته وانطباعاته وعرّب انطباعات غيره بروح متجرّدة علميّاً وموضوعياً، بعكس ما كُتِبَ في تمجيد المحتلِّين والغزاة في تلك القارّة السوداء التي استعمرها الأوروبيّون واحتقروا وسلبوا حريّات شعوبها واستغلّوا ونهبوا كنوزهم ومواردهم الطبيعيّة.. فأنّهم لا يستحقّون الحياة، بل هم عبيد أذلاّء. وتحدّث مصروعة في “حكايات افريقية” بلسان الحيوانات، كما فعل ابن المقفّع، ثمَّ لافونتين، بهدف عدم ضياع مقوّمات حضارة عريقة، هي حضارة القارة الأفريقية، حيث مكث مدّة من الزمن في غانا، التي كتب حول رئيسها، وفي غينيا، التي كتب حول رئيسها، وأقام علاقات وصداقات مع مسؤولين فيها…

جورج مصروعة روائياً

لقد اقتبس مصروعة موضوعات رواياته وقصصه من تاريخ لبنان القديم، وتاريخ لبنان الحديث، ومن مجتمعه الذي عايشه، وعلى سبيل المثال “هنيبعل”، و”ابن زيكار” هي من بطون التاريخ الفينيقيّ، بينما “أمّ البنين/أبو بحر”، هي من تاريخ بني أميّة، ومثلها “أميرة من لبنان”، هي من تاريخ لبنان الحديث، أيام فخر الدين المعني والأمير بشير الشهابيّ، و”استير استنهوب” كذلك من تاريخ لبنان الحديث، ورواية “ضحيّتان”، هي من تاريخ مصورعة المعاصر. ثمَّ إنّ “كنوز لبنانية” تجمع بين ما قيل عن التاريخ القديم وما وصل إلينا وما نقدّمه نحن في عصرنا نحو كنوزنا الأثريَّة من تقدّم واهتمام ومحافظة، بحسب علوم عصرنا وتقنيّاته، كما يقول مصروعة في كتابه هذا.

لا شك في أنّ الأدب مرتبط بالمجتمع، على صعيد التراث والدّين والتاريخ والفكر والقيم، فمصروعة هو أديب، كتب في هذه القضايا وعبَّر عنها في رواياته وقصصه وأقاصيصه. فاستنبط من التاريخ شخصيّات، أسّس عليهم رواياته أو قصصه، منذ “فواجع التاريخ” حتى “قصص وأساطير”، عالج فيه عدَّة موضوعات، تتعلّق بالسلم والحرب، والتحرّر من العبوديّة نحو الحريّة، وتنشيط المجتمع وتقدُّمه. فتناول في معالجته، مسائل الحريّة، والحبّ، والانفتاح، والكرامة، والعنفوان، ومسائل مغايرة، من مثل، الخيانة والغدر والاستعباد، والحقد، والكراهية… وبذلك “جَيَّرَ” التاريخ لصالح الرواية، والرواية لصالح الفكر، ولم يبحث في الماورائيّات، بل عايش وجوده، كما يقول الفيلسوف هيغل. فكان هَمُّ مصروعة مسألة الإنسان، أي البحث عن الإنسان، من خلال شخصيّات رواياته وقصصه. فحلَّل نفسيّة شخصيّاته الروائيّة والقصصيّة، لينهض بها نحو الحريّة والكمال.

فكان مصروعة دقيق التركيز، وذلك بفضل ثقافته الواسعة، على تصوير الواقع الاجتماعيّ، بما فيه من مأساة، وتعصّب وتسامح وخيبات، كما في “ابن زيكار”، وكما في “ضحيّتان”.

فعندما نطالع رواية من رواياته، يجذبنا الأسلوب، ويبعدنا الكاتب عن التعقيد، أو عن أزمة الرواية أو عقدتها، لا بل السلاسة في متابعتها، نحو حلّ إمّا مفرح أو مفجع. فشخصيّات مصروعة عايشت حالاتها ومجتمعاتها وقضاياها، وجسّد مصروعة فيها صراعات الإنسان عبر التاريخ ولا يزال، بين حلمه وواقعه، أي بين التطوّر والسموّ، والجمود والرتوبة. لكنّ المؤلِّف جعل الإنسان في شخصيات رواياته يجاهد على الدوام ليحقِّق ذاته، أي ليكتشف ذلته، كما يقول سقراط. فهو إنسان قويّ، كما يقول مصروعة في “ضحيَّتان”: سأنهض وأمشي وأناضل” (ص 226). وكذلك هو إنسان طموح جداً ومشهور وصاحب مركز وجاه، كما هي شخصيّة “إستير استنهوب”، والتي انتهت بمأساة تذكّرنا بنهاية كل إنسان في القبر.

إنَّ إنسان مصروعة في شخصيّاته، هو إنسان واقعيّ جداً، ملتصق بعيلته ومجتمعه ووطنه وأرضه، وهو مكوَّن من لحم ودم وطاقة روحيّة، تعبِّر عن ذاتها، بأفعال وأقوال، في مكانه الذي يعيش فيه أو حوله، وفي زمانه الذي يبدأ من ولادته حتى موته. وبذلك، نستخلص أنّ إنسان مصروعة في رواياته، هو محور الوجود، الذي يبحث عن مركزه ودوره في جاذبيّة الأرض المتجذّر فيها.

فهو لم ينكر غيرته على الإنسان والاهتمام به، بل سعى إلى تحريره وانعتاقه من مسائل قديمة وعادات وتقاليد وخرافات مسيئة إليه، فيصير جديداً متجدِّداً. وهو قد قرَّب الأدب في الرواية والقصّة والمسرحيّة من الإنسان والمجتمع، ولا شكّ في أنَّ مصورعة متأثِّر بالروائيّين في الغرب وهم كثر، وقد طوّروا في كتابة الرواية وتقنيتها وأبعادها..

وبذلك يكون مصروعة قد كتب رواياته لكي يكشف كنه الإنسان ووعيه وتفاعله، من خلال مجتمعه وواقعه الذي يعيش منه وفيه، ولكي يستعين من التاريخ السحيق والقريب، تلك الشخصيّات، لكي تكون عبرة أو أمثولة أو مثالاً يُحتذى، وليس إلى تكرار التاريخ أو تكرار حادثة وقعت، كتلك التي جرت مع هنيبعل أو ابن زيكار وغيرهما، فهي من التاريخ، وتبقى في ذاكرة التاريخ. لكن الأهم هو ذلك الإنسان في أي مكان، وإلى أي وطن انتمى، وفي أيّ حالة يعيش، إذ هو مدعو إلى عيش كرامته وحريّته.

وهكذا، فجورج مصروعة روائياً، هو المعبِّر بلغة جميلة واضحة، بسيطة، باستثناء مفردات لا تُستعمل في عصرنا، كما وردت في وصف أزياء الملك في “ابن زيكار”، وبلغة شفّافة، بيانها غنيّ، وتبيانها بليغ، ولا مغالاة في المحسَّنات البديعيَّة..

وجورج مصروعة روائياً أيضاً، هو مفكّر جريء، وحرّ، وملتزم، وقد ظهر ذلك في الكلام الذي أورده على لسان أبطاله، وهو نفسه مصروعة الذي نراه في رواياته مدافعاً عن الإنسان وقيمه في معاناته. وسيظلّ مصروعة موضوع دراسات في هذا المجال لخدمة الإنسان مدى الأجيال!

جورج مصروعة ناقداً

منذ بداية كتاباته، وبالتحديد في جريدة “العَلَم” التي كان يصدرها صاحبها ميشال الحايك في بيت شباب منذ سنة 1924، تمرّس مصروعة على الكتابة النقديّة، وذلك عندما قال في “العلم”، في افتتاحية “أنا فلاّح.. أنا جبليّ” متوجّهاً بقوله: “قل ما تشاء يا أخي المتفرّج فلستُ ممّن يأخذون عليك أقوالك. قل ما تشاء ودعني في سبيلي، فلا يهمُّني قولك ولا تحطّ سخرياتك شيئاً من كرامتي (…) نعم أنا فلاّح. أفتخر وأجاهر باسمي ومهنتي ولا تهمّني سخريات المتفرنجين وأقوالهم (…) فغدوا ينطقون بما لا يفهمون (…) واعلم أنك متى احتقرت الجبليّ أو الفلاّح احتقرت لبنان بأَسْره” (العَلَم السبت 4 آب 1928).

هذه صورة واضحة عن نقد مصروعة منذ بداياته. ونراه أيضاً في “العَلَم” عندما كتب “بين اليأس والأمل” (الأحد 14 كانون الثاني 1934)، فيقول: “صوت الشعب اللبناني في هذه الأيام يتموَّج في أعصاب البلاد كما تختلج الأحلام المزعجة في مخيّلة المحموم، أو كما تتمايل أشباح السويداء في أدمغة السكارى… يحدّثك الجميع عن السياسة والانتخابات، وقلب الجميع ضائع في بحر من اليأس والقنوط (…). يضحك الفلاّح مستبشراً بالرئيس الجديد.. ويهتف التاجر مبتهجاً بالحكومة الحاضرة (…). الفلاح رازح تحت أعباء الضرائب والرسوم التي لا يحتملها هذا الجيل الفقير، وقلب التاجر مروَّع بشبح الأزمة القاتل الرهيب، ومعدة العامل فارغة كجيوبه تحت كابوس الفاقة والشقاء. فمن أين لهذه الأمّة التي تتألف من تلك الطبقات الثلاث أن تضحك ضحكة صافية (…). لقد ضاعت حريّاتها، واندثر دستورها، ونفدت أموالها، ونضبت موارد الحياة فيها (…). ضعوا حداً لهذه الشركات المهلكة (…). إسهروا على ثروتكم القوميّة قبل كل شيء فالنضال في سبيل الحياة يصبح فيه الضعف قوّة متى حرّكه الإيمان الحي والشهامة الوطنية. هل نحن عاجزون يا ترى عن إدارة سياسة أموال البلاد؟”..

وهذا أنموذج آخر عن نقد مصروعة للحياة الاجتماعية والوطنية والسياسية، بأسلوب أدبيّ طريف، يرغّب القارئ لما فيه من استعارات وتشابيه وسهل ممتنع، لكي يفهمه المتعلِّم والفلاّح والتاجر..

ونرى مثالاً آخر في نقده، يقول فيه مصروعة في “العلم”، (الأحد 28 كانون الثاني 1934) تحت عنوان “يا نوّاب البلاد”: “تنفّست البلاد الصعداء بعد أن خمدت فورات الأحزاب وتراخت العزائم بعد أن أوترتها الأقاويل وأضرمها المتكهّنون، فأسفرت حركة الانتخابات عن نتيجة أصبحتم بعدها نوّاباً عن هذه الأمّة التاعسة، عن هذه البلاد المنكودة (…) فهل فكّرتم بتلك الآمال التي علّقتها عليكم البلاد عندما حملتكم على أكتافها غلى مقاعد النيابة؟.. هل دار في خلدكم أن لبنان قد أصبح اليوم على شفير الهاوية، وأنه سيسقط، ويتلاشى، ويزول، فلا تقوم بعد سقوطه لكم وله قائمة، إن لم تدركوا الأمر وتسرعوا إلى تخفيض الضرائب وإلغاء الرسوم الجائرة، والمحافظة على الأموال المغتصبة والحقوق المهضومة؟ (..) لقد اندثر دستورنا ويكاد يتلاشى معه استقلالنا بعد أن أوصدت في وجهنا أبواب الرزق، ونضبت في ديارنا موارد الحياة، فليعوّض الله علينا بما في قلوبنا من ثقة وأمل وإيمان”.

في هذا النقد السياسيّ- الاجتماعيّ- الوطنيّ، نرى مصروعة يتكهَّن عمّا يجري في أيّامنا من انتفاضات وثورات وتحرّكات شعبية تطالب بتخفيض الضرائب وإلغاء الرسوم الجائرة، وبإعادة الأموال المهرَّبة إلى خارج لبنان، وبتعزيز الحقوق المفقودة، وبتأليف حكومة متخصِّصين نابعين من الشعب المنتفض الذي ملأ ساحات الشهداء ورياض الصلح في بيروت، وساحة النور في طرابلس وعكّار، وساحة إيليّا في صيدا، وساحات صور والنبطيّة وزحلة وبعلبك وزوق مصبح وجبيل وجل الديب وغيرها من المدن والقرى، وكأنّ نوَّابنا اليوم، هم النواب الذين حمَّلهم مصروعة والشعب اللبنانيّ في الثلاثينات مسؤولية البلاد وإدارتها مع رئيس البلاد، عندما كان لبنان في طور تكوين استقلاله وتحريره من نير الانتداب الفرنسيّ.

وتحت عنوان “بنات إسرائيل” في (“العَلَم” الأحد 15 تموز 1934) يقول مصروعة محذِّراً وناقداً، ومتكهِّناً عمّا سيجري:

“… علام التطاحن في فلسطين؟ ما هذه الثورات وهذا الحقد؟ لقد أتخمكم إسرائيل بالذهب الوهّاج يا أبناء الشرق لتتنازلوا له عن أوطانكم وتراث جدودكم وسيادتكم القوميّة وعزّة نفوسكم… فهل يضيركم هذا التنازل وتسيء إلى كرامتكم هذه الأحوال؟ لكم أن تعفّروا الوجوه تحت نعال هؤلاء الغزاة بالذهب والمعاهدات والنصوص. – غزاة الجيل العشرين- أو أن تصبحوا غرباء في عقر داركم، أو ضائعين شاردين في مجاهل العالم والزوايا المهملة بين الشعوب… إفتحوا الأبواب مرغمين لأبناء التلمود، وارحلوا عن دياركم على بركات الله (…)”.

لا شكّ في أن مصروعة تأثّر بأنطون سعادة المؤسِّس للفكر القوميّ الاجتماعيّ، الذي كان أوّل من حذّر من الخطر الصهيونيّ في معظم كتبه ومواقفه، ومصروعة تلميذ في تلك المدرسة الفكرية الرؤيويّة.

وفي رسالة من جورج مصروعة إلى مارون عبّود، يقول مصروعة: “ما أكثر الذين يظنّون النقد مهاترة وأقذاعاً (…). الأخ ألبرت روح الفريكة وبهجة صيفها، والأسد الأشقر أصبح تاجراً “عالجمّيزة” يفتك بالمساكين من أكلة السمن والزيت والجبن والزيتون، ويفرض ضريبة الخمور المعتّقة على عباد الله القانتين (…). نرى النقد كأنّه من فطرة مصروعة، ولا يمكنه إلاّ أن ينقد أو يلذع بلا إزعاج وبلا أذيّة..

وها هو مصروعة يقول في مقالته، في الدَّبُّور (الاثنين 21 شباط 1949) تحت عنوان “شباط اللبَّاط”، إذ يسلّط الضوء على شهر شباط “أقصر الأشهر أياماً في السنة. وكل قصير في الأرض فتنة. ومن فتنه المعروفة يسدّ عدّة طرق في لبنان والمنطقة العربية (…) وقد كان لشباط فضل علينا نحن اللبنانيّين، لأنّه علّمنا السدّ فصرنا نسدّ أبوازنا بإحكام، عن الكلام. وبعد مدّة قصيرة إذا دامت هذه الأزمة، عن الطعام.. وشباط هو في جميع أطواره كالحكومة الموقّرة. كالحكومة التي تسدّ أبوازنا من جهة تفتح لنا طريق الهجرة من جهة أخرى وكما تسدّ الصندوق من باب في وجوه بعض الطالبين تفتحه من باب آخر في بعض الوجوه الأخرى (…). وهكذا يبدو لنا أن شباط القاسي هذا، هو أرحم من حكومتنا بكثير، بل هو بالنسبة إليها لطيف ومتواضع ومنطقي، إنه يأخذ الشيوخ فقط. والشيوخ يكونون قد قضوا من دنياهم كل ما لذّ وطاب، فركبوا سيارات وكراسي وغير ذلك من أنواع الركوب. ويكونون قد جمعوا ثروات وأقاموا مآدب وجلسوا على مآدب وانتفعوا بكل ما يمكن أن ينتفعوا، فبقاؤهم والحالة هذه لا لزوم له..

ما أجمل هذا النقد الواضح والمبطَّن. بأسلوب طريف، ظريف، لاذع يطال الحكومة، وطبعاً الوزراء بطريقة غير مباشرة، فيحطّ من مركزها، ويفضّل شهر شباط عليها الذي لا وجود له ككائن حيّ، بل أثره في الطبيعة والإنسان، كسائر الشهور. وكما يقول مصروعة بأنه “يلبّط”، واللباط هو للدواب، كذلك الحكومة، تلبّط كالدواب بشعبها بلا رحمة. هذه المقالة وقّعها مصروعة باسم مستعار “بقلم شيخ”.

وفي مقال طويل عنوانه “الدولار غضبان” على أصدقائه الأوروبيّين! “بقلم جوماس” (الدبّور، الإثنين 12 كانون الأول 1949) يقول مصروعة: “بدأت أميركة اليوم تتذمَّر من صديقاتها الأوروبيّات الثماني عشرة. لقد وضعت لهم مشروع مارشل، وأغدقت عليهنّ مئات الملايين من الدولارات على أمل ان تراهنّ منتعشات، قادرات على الصمود في وجه الخطر السوﭬياتي. بيد أن هؤلاء ما يزالون متنابذين، متردّدين، لا تتّفق لهم كلمة، ولا يُجمعون على رأي. تريد أميركة منهم أن يتناسوا مصالحهم الخاصة، وعداواتهم المزمنة التي أثارت بينهم الحروب مدة أجيال، ليؤلّفوا كتلة واحدة متماسكة الأجزاء (…) سدّاً منيعاً في وجه الجيش الأحمر المنطلق صوب الغرب. نقول لهم: خذوا دولارات وأنعشوا تجارتكم وصناعتكم وزراعتكم.. خذوا أسلحة واجعلوا جيوشكم قويّة لا تُقهر، في البرّ والبحر والجوّ…

ولكن مندوبي الثماني عشرة دولة، يجتمعون، ويعربون عن رغبتهم في التضامن والتكاتف والاتحاد، ثم يختلفون عندما يبدأ يبحث الامتيازات الخاصة، والمخاوف التقليدية، والعداوات التاريخيّة.. لذلك جاء المندوب الاميركي هوفمان يقول لهم (…) ويمكن أن تلخّص أحاديث هوفمان وتصريحاته وخطبه بالإنذار التالي: اتّحدوا أيها الأوروبيون، وانهضوا بشعوبكم، ورتّبوا شؤونكم الاقتصادية والعسكرية قبل السنة 1952، وهو الوقت المعيّن لانقطاع المساعدة الاميركية عنكم. لقد انفقت أميركة على صديقاتها الأوروبيات، حتى أواخر تشرين الأول الماضي أكثر من سبعة مليارات دولار، أي ألفي مليار من الفرنكات، أصاب منها 1510 ملايين دولار، وأصاب انكلترا 1914 مليوناً، وجرى توزيع الباقي على بلجكة، وهولنده، ولوكسمبورج وألمانيا الغربية، وإيطاليا، وتركيا، واليونان، وإيرلندا وغيرها. فإذا كانت الدول الأوروبية عاجزة عن النهوض رغم هذه المساعدة الكبيرة، فكيف تراها تعالج أزماتها عندما تزول المساعدة تماماً؟ (..) هل يستطيع الدولار، هذا الإله الجديد أن يجترح المعجزات ويجعل من أعداء الأمس المتنافرين، إخوان الغد المتّحدين المتكاتفين؟ (..) غير أن السياسة العالمية تحتّم على أميركة مساعدة الاتحاد الأوروبي الغربيّ خوفاً من زحف الجيش الأحمر صوب الغرب بشكل يشبه زحفه على الصين. فهل تكون هذه المساعدة بالمثابرة على تنفذ مشروع مارشل أم بابتكار أسلوب أجدى وأسرع؟ السنة الجديدة على الأبواب!!

إنَّه نقد وتحليل واستباق الأمور وطرح أسئلة واستدراك، لأنّ مصروعة المهتمّ بقضيّة لبنان والمحيط، تشغله أيضاً قضايا العالم الأوروبيّ وسائر الدول ومدى تأثيرها في سياسة لبنان والعالم العربيّ والاقليميّ.

في هذا الجوّ النقديّ، يقول مصروعة في مقالة له، في “النهار”، (الأربعاء 26 نيسان 1989) ما يلي، عندما كان يكتب في الصحف، ويبدي رأيه بصراحة في موضوع النقد: “ما كان تحرير “الدبّور” تفكيراً وكتابة، بقدر ما كان معركة حامية الوطيس، لا تخمد لها نار، ولا يتبدّد غبار، وكانت مهمّتنا الأولى: شنّ الغارات على كل شيء، كل ما هبّ ودبّ وتحرّك.. كل من يطلع أو ينزل أو يبقى في مكانه، في المعترك السياسي، على الصعيد الاجتماعي، في مجالات الأدب والفن، وما وراء الأدب والفنّ من تزوير وتشويه وادّعاء وغطرسة فارغة ومحاولات خرقاء، ومزاعم خنفشاريّة. جعلنا النقد– ولا سيّما الجارح منه- تسلية الفاهمين، وسوطاً يجلد الذين لا يفهمون، ولا يحسّون، وعلى الناس يتبهوَرون!”

وأمثلة كثيرة على نقده الموضوعيّ، المنطقيّ، الواقعيّ، البعيد عن التجريح أو التبجّح بالمعرفة، وعلى نقده الاجتماعيّ والوطنيّ والسياسيّ الذي كان فيه سيفاً مسلطاً على الظلم والفساد والإهمال والتخاذل والانحطاط، لكي يقودنا معه في

سبيل الكرامة والعدالة والقيم والمُثُل.

جورج مصروعة صحافيّاً

لا شكّ في أن مصروعة حلم بالكتابة الصحافيّة عندما بدأ طالباً في عينطورة، ثمّ في مدرسة الحقوق الفرنسية في بيروت، وقد طالع كتباً أدبيّة ومقالات لجبران ونعيمه والريحاني ومي زيادة وغيرهم. وعندما عُيِّن موظّفاً في حلب، كتب في مجلّة “الكلمة” في حلب، وكان ذلك في أوائل الثلاثينات، لأن إقامته لم تطل في الشهباء، حيث شارك في تحرير المجلّة التي أنشأها الأب بولس قوشقجي وأشرف عليها المحامي فتح الله صقَّال، وكان يوسف شلحت وعبدالله يوركي حلاّق من أبرز محرّريها، كما يقول مصروعة في مقالة له في “النهار” تحت عنوان: “ساورتني رغبة في الكتابة جامحة”(الأربعاء 26 نيسان 1989).

لكنّ مصروعة بدأ يكتب قبل سفره إلى حلب، في جريدة “العلم”، في بيت شباب، وكانت أوّل مقالة له على صفحتها، يوم السبت 4 آب 1928، العدد 293، كما أشرنا سابقاً، تحت عنوان: أنا فلاّح.. أنا جبليّ.

وفي المقالة عينها، يخبر مصروعة أيضاً: “وكنت أراسل “الكلمة” التي تصدر في حلب، أي بعد أن عاد من حلب إلى لبنان، حيث أنشأ مدرسة، ويضيف: “عدتُ من حلب، وأنشأتُ مدرسة “الناشئة الوطنية” من غير أن أتوقّف عن الكتابة في الصحف والمجلاّت حتى أواخر الخمسينات، ثمّ أُقفلت المدرسة، وانصرفتُ كلياً إلى الصحافة والتأليف.

فكتب في جريدة “العلم” في بيت شباب، ثمّ صار رئيس تحريرها، وكتب افتتاحيّتها عندما كان صاحبها ميشال الحايك في رحلته إلى افريقيا لمدّة خمس سنوات تقريباً منذ 1934، ونشر فيها أيضاً روايات ومراثي وكلمات وداع للمغتربين، وترحيب بالعائدين، ونشر قصيدة طويلة عصماء عنوانها “حسن الفتاة اليوم في أموالها” وهي مؤلّفة من 22 بيتاً على بحر الكامل، وننشرها في هذا الكتاب، ثمّ صار رئيس تحرير جريدة “فتى الجبل” التي أسّسها جورج الحايك وإخوته روبير وإميل وموريس سنة 1955، في بيت شباب. ثمّ أسهم في تحرير مجلَّة “العرائس” لمؤسّسها الروائي والصحافيّ عبدالله حشيمه، في بكفيا. وأصدر جريدة “الصفاء” بالاشتراك مع ميشال فضّول الأشقر. ثمّ حرَّر في مجلّة الدبّور، ويقول فيها: “عِبْئُها أُلقِيَ عليَّ طوال عقدَين من الزمان تقريباً، فكنتُ أُغربل كل ما يأتيها، وأعنى بحقولها الدائمة والطارئة، من الباب إلى المحراب: افتتاحية بقلم ميشال مكرزل، مذكرات نهاد، قفشات، “جوماس”، خواطر سكران، مجنون يحكي، لغة فصحى، لغة عاميّة، شعر، زجل، ألغاز، كلام كاريكاتور، جِدّ، تقريق، قَرص، لسع، غمز ولمز، تمويه وتصريح، هجوم وانكفاء، لطش وقفش يميناً ويساراً.. دائماً مع الابتسامة الهازئة، أو الإشارة الساخرة، أو الجلد الموجع إلى جانب المحافظة على حرمة الكرامة (النهار، الأربعاء 26 نيسان 1989).

وفي أثناء انهماكه في “الدبّور”، كان يغتنم فرص العطلة، ليكتب في “العاصفة” لصاحبها كرم ملحم كرم، ويراسل “الكلمة” في حلب. ثمّ كان ينشر بعض الذكريات في “الجديد” لصاحبها توفيق يوسف عوّاد، ويتردَّد على “دار المكشوف” لصاحبها فؤاد حبيش، وفي الوقت عينه، تعاون مع ميشال فضّول الأشقر، في الخمسينات، في إصدار جريدة “الزوابع” اليوميّة، وكذلك مجلّة “الأجيال” الأسبوعية. ثم أكبّ مجدّداً على “الدبّور” و”دار المكشوف”. ولمّا أصدر الشاعر إيليّا أبو شديد “المواسم”، انصرف مصروعة إلى الاهتمام بترتيبها. ووسّع مصروعة نطاقه في مجلّة “الجندي اللبناني”، التي أخذت من وقــتـه، أكـثـر بـكـثـيــر مـن “الـدبّــور”. فـكـتـب فـيها افـتـتـاحـيـات ودراسات تـاريـخـيّـة واجتماعيّة، كما يقول مصروعة في مقالته (النهار، 26 نيسان 1989).

وكانت علاقة مصروعة بالصحافي سعيد فريحه وثيقة، فنشر في مجلّته “الشبكة”، “الحب في التاريخ”، وفي مجلته “الصياد”، “الانتحار في التاريخ”، و”غرائب الصُّدف”. وكتب في جريدة “الجريدة”، وفي جريدة “صدى لبنان” اليومية، وتولّى مسؤولية إصدار مجلّة “آفاق” الشهرية.

في العام 1964، كتب في “ملحق النهار” سلسلة تاريخيّة مصوّرة، وما انقطع يوماً عن إرسال مقالات إلى “النهار” اليوميّ وطُلب إليه تحرير مجلّة “الجيش”.

في بداية السبعينيات، طلب إليه صاحب مجلّة “الساخر” ابراهيم ذَود، إدارة المجلّة، بالتعاون مع جان دايه، فنشر مقالات نقديّة، ساخرة، طاولت رجال الفكر والسياسة والمجتمع والأدب..

في بداية الثمانينيات، طُلب إليه تولّي سكرتيرة تحرير مجلّة “الفصول اللبنانية”، بالتعاون مع إدوار حنين، في دير مار جرجس عوكر للرهبنة الأنطونية، وكتب في الدير مقالات ودراسات، حول “نعوّم مكرزل” و”الحضارة اللبنانية”، “وجبران خليل جبران”، و”المؤرخ جواد بولس”، و”أساطيرنا الحلوة” و”نحن والتاريخ”، و”تعايش اللبنانيين على محكّ التاريخ” و”لبنانيات”.

وكذلك نشر عدّة مقالات في مجلّة “الدفاتر اللبنانية”، لصاحبها رياض حنين.

ونشر مقالات في جريدة “العمل” في بيروت وهي لحزب الكتائب اللبنانية، ونشر في “العمل” في تونس.

وفي الوقت عينه، كان يراسل مجلّة “المنبر” الشهريّة في باريس، لصاحبها الذي صادقه حتى آخر أيام حياته، هو المفكّر والكاتب منصور عازار.

فيا لَعَظمة جورج مصروعة الذي ملأ وقته في البحث والمطالعة، وفي نشر الروايات والقصص، وفي التعريب، وفي غزو الصحف والمجلاّت.. إذا جاز التعبير، ولم يدع مجلّة أو جريدة إلاّ وله فيها من بصماته الفكريّة، ولم يدع صاحب جريدة أو مجلّة يعتب عليه، بل كان يلبّي بسخاء، ويخدم أحياناً كثيرة بلا مقابل، لأنّه كان غزير الإنتاج، وصاحب معرفة واسعة، وثقافة عالية وعميقة، ومنفتحاً على كل تطوّر، بقلمه الشجاع، وإنسانيّته المُحِبَّة!

نشأته ودروسه

أبصر النور في بيت شباب، في 23 نيسان 1910. وبسبب نشوب الحرب العالميّة الأولى، لم يذهب إلى المدرسة، بل سافر مع عمّه سمعان إلى هافانا (كوبا) مركز أعمال عمّه، حيث أُدخل مدرسة كوبيّة، وتعلَّم الإسبانية لغة البلاد، وكان في الثانية عشرة من عمره، فأُصيب بالتهاب البريتون، فنصحه الأطباء تغيير مناخ كوبا الحارّ، فجاء به أبوه إلى فرنسا، فأقام في مرسيليا ثمانية أشهر، أمضى معظمها وحيداً، لأنّ أباه ذهب إلى ألمانيا[1]. ثمّ عاد بعدئذٍ مع والده إلى بيت شباب، فما لبث أن مات جدّه لأبيه، إبراهيم، وماتت عمّته صوفيّا، فاضطر للعمل مع حداثة سنّه، لكنّه لم يوفَّق، فالتحق بمدرسة سيّدة الأخويّة في بيت شباب حيث درس على مؤسّسها الخوري ميخائيل غبريّل المؤرّخ واللاهوتيّ والأديب، مبادئ اللغة العربية، وعلى المعلّم جبرائيل بجّاني مبادئ اللغة الفرنسية والحساب[1]. وبعد سنتين أحرز الشهادة الابتدائية، فذهب إلى مدرسة مار يوسف – عينطورة للآباء اللعازريّين.

وبعد أن أنهى دراسته الثانوية سنة 1928 وكان معلّمه الأب ماسّيه الذي كان يهدّده بإنزاله إلى الصف السابع، ولكنّه تجاوز المحنة بالاجتهاد لأن الأب سرلوت رئيس المدرسة، أبدى عطفاً خاصّاً على مصروعة، إذ كان يشجّعه، وتالياً، كان يلمس عزمه على النجاح. فأنهى دروسه الثانوية، ونال شهادة مدرسة عينطورة التي كانت توازي الجزء الثاني من البكالوريا[1]، ثم دخل مدرسة الحقوق الفرنسية في بيروت. لكنّه ما لبث أن فاز في مباراة أجراها بنك سوريا ولبنان (بنك الدولة يومئذٍ)، فَعُيِّن وأُرسل إلى حلب، حيث تابع دروس الحقوق بالمراسلة، وحيث أحرز في وظيفته تقدُّماً، فعُيِّن مساعداً للمفتّش العام، فاتَّسع له المجال للاتصال بكبار الشخصيّات السياسية والأدبيّة، فأَلِف صحبتهم وصار واحداً منهم. وشارك في جمعيّة “الكلمة”، وأسهم في تحرير مجلّتها. ثمّ صُرف من الخدمة، فعاد إلى بيروت سنة 1931، وصمَّم على متابعة درس الحقوق في المعهد الفرنسيّ، لكنّ الأب شانتور رئيس المعهد كان يكنّ كراهية لجمعيّة “الكلمة”، فطردوه. فتابع دراسة الحقوق بالمراسلة مع مصر، فأنهى دراسته. لكنّه لم يحصل على الشهادة، لأنّه تعذّر عليه الذهاب إلى مصر لأداء الامتحان لأسباب ماديّة[1].

نشاطاته الثقافية والاجتماعية

أنشأ في بيت شباب مدرسة “الناشئة الوطنيّة”، فبدأت ابتدائية، ثمّ صارت ثانويّة. فأقام اليسوعيّون عليه حملة اضطهاد، لأنّه لم يكن يملك إجازة تخوِّله فتح مدرسة يتولّى شؤونها[1]. لكنّ الفرنسيّين قبضوا عليه سنة 1939، وأرسلوه إلى المعتقل في بلدة “الميّة وميّة”، بسبب أنّه “شهَرَ سَيفه” في وجه السلطة المنتدبة. وفي المعتقل، تعرَّف بالمناضل عارف الكندي، وكتب روايته “ابن زيكار” عن مقاومة صور لهجوم الاسكندر المقدونيّ في العصر الفينيقيّ. وعندما أُفرج عنه سنة 1943، توجَّه إلى بلدة عبيه حيث درَّس خلال عامين في “المدرسة الداوديَّة”، ثمّ عاد إلى بيت شباب، وفتح مجدَّداً “مدرسة التنشئة الوطنية”، لكن في قرية قرنة الحمرا. فكان المربّي الصالح والمعلّم الغيور على سلامة التاريخ الفينيقيّ، وكان القدوة في الانفتاح على الحضارات الشرقية والغربيّة معاً. واشتهرت مدرسته برسالتها النيِّرة[1].

كتب في التأريخ، وفي الأدب، نثراً وشعراً ومسرحاً، ورواية، ونقداً وفي السياسة والاجتماع.

تزوَّج جورج مصروعة جميلة عسّاف القُصَيِّر من بيت شباب، ورزقا: زيكار (أو جيكار)، إيليسار (أو أليسار)، نزار، خالد، نهلة. ثم صار له أحفاد.

من صفاته

لم يتهجَّم على أحد، أو يقدح بإنسان، أو يثرثر. أحبّ الناس، ولم يرفض طلباً لطالب معرفة. بل كان يكتب دراسات وأطاريح جامعيّة، ويكتب مقالات لكل من يطلب منه من الصحافيّين والكتَّاب الناشئين. ولم يسفِّه طالباً أو باحثاً أو مؤرِّخاً من إعطائه المعلومات التي خبرها طوال حياته في الكتابة.

هو إنسان نبيل مواطن شريف، لا يعرف المحاباة، يقول الحقيقة على أسنَّة الرّماح[1].

كان حلو المعشر، أنيس المجالس، غيوراً، شهماً. إذا صادَقَ صادَق، وإذا ساعدَ أخلَص. وكان وطنياً ثاقب النظر[1].

كتب مقالات بأسماء مستعارة، مثل: “أبو زيكار”، “جوماس”، “شيخ” (في مجلَّة الدبُّور).

كان رجل القيم، أزعجته تفاهات الناس، وآلمته أمراض المجتمع السطحيّ، فظلّت أعصابه مشدودة إلى الأرض، إلى الشجر، إلى العصافير، إلى نور الطبيعة[1].

نشاطاته الفكريّة والوطنيّة

إنتمى جورج مصروعة إلى الحزب السوري القومي الاجتماعيّ لدى مؤسِّسه الزعيم أنطون سعادة، الذي كان يَقْدِر مصروعة ويحترمه. وظلّ انتماؤه مقتصراً على الشؤون الفكرية والثقافية. وذات يوم زاره الزعيم في قرنة الحمرا، فاستقبله بحفاوةٍ كبيرة. وفي هذه المناسبة، يخبر المناضل عبدالله قبرصي في مذكَّراته ما يلي[1]:”في ربيع 1948 في قرنة الحمرا، نحن في مدرسة جورج مصروعه القومية الاجتماعية. من يقول إن جورج مصروعه يستطيع أن يكون مدير مدرسة، وأن يكون مؤلِّف هنيبعل، وأن يربّي عائلة طموحة؟ من يصدِّق جورج مصروعة القائل إنه إذا زرَعَ الكرمة فعنقودها رطلان، أو ربَّى الأرانب فتنسُل بالآلاف، وإذا غرس التفاح وأتقنه فَحَبَّتُه كيلو، وإذا أطلق النار على الزرازير فتسقط بالمئات وعلى الحجال فبالعشرات؟ رجل المبالغات، الذي لا يغلب في الأدب، ولا في طاولة الزهر، ولا في أي شيء… من يقول إنه آمن بالحزب وألّف ابن زيكار وضحيَّتان ثم هانيبعل وحرب قرطاجة، وإنه كان مربّياً مؤسّساً لمدرسة قرنة الحمرا؟

رجل المبالغات إذن، يُنشئ مدرسة تزدهر في أسابيع، أساتذتها من خيرة الأساتذة، وتلامذتها من خيرة الشباب، ولكي يقنعنا، يقنع سعادة وقيادة الحزب بكل هذا النجاح يدعونا إلى أن نكون شهوداً على نجاحه.. أن نكون شهود عيان.

ونصعد إلى القرنة، إلى جوار الفريكة وأمين الريحاني.. نزور داره في غيابه. نطلّ على الوادي، على يميننا بيت شباب وبكفيا والضهور، وعلى شمالنا الساحل المتنيّ، ومن النافذة تُطلّ علينا جبال كسروان الجرداء!.. التلامذة والمعلِّمون والجوار يملأون ساحة المدرسة ويستقبلون سعادة استقبالاً حافلاً. حشد من المطلِّين على الحياة. البعض لا يزال في البراعم، والبعض الآخر نما واشرأبَّ عنقاً وخيالاً، والآخرون من أبناء شعبنا الذين صار اسم سعاده مُحبّباً إلى قلوبهم، لأنه رجل عقيدة وموقف، نذر نفسه لخدمة أمَّته ووطنه.

لو كان لدينا سيتمّ لقاء سعادة بمدرسة قرنة الحمرا، لكان بإمكاننا استعراض أسلوبه في التعامل مع الشباب، مع الكبار والصغار، لرأينا بأمّ العين تواضع وبساطة كان يقابل الجميع، يشعر الكبار أنه لهم أخ، ويشعر الصغار بأنه لهم أبٌ ومرشد، لشهدنا وسمعنا كيف كان يباسط جورج مصروعة ويمازحه، دون أن يتنازل عن مهابته ووقاره ودون أن يتخلَّى عن إعجابه بمؤلَّف جورج الصادر في سنة 1945- 1946 بعنوان إبن زيكار، هذا المؤلف الطليعي الباعث لحقبة من تاريخنا القديم في جسد قصّة حب وبطولة!..

ويدلف الناس إلى قاعة الاجتماعات في المدرسة، القائمة في قصر آل طعمه ويتزاحمون ويتدافعون ليستمعوا إلى القائد..

وتبدأ الحفلة. يفتتحها جورج مصروعة ببلاغته البسيطة الجذّابة مُرحّباً، شارحاً أهداف عمله التربوي التثقيفيّ لتنشئة جيل قوميّ اجتماعيّ واعٍ. ثمَّ ألقى أحمد نزهة “شروقيّة” من نَظْمِه.

وأُدعى أنا للكلام. أندفع في حماسة المؤمن لأعدِّد عبقريات سعادة في كل الحقول والميادين- عبقريته كعالم اجتماعي، عبقريته كأديب ونقّادَه وفيلسوف، عبقريته كمُنَظِّر في الاقتصاد، وأخيراً عبقريته كقائد وإداريّ. إنه ليس عبقرياً فحسب إنه جامعة عبقريات. ثمّ ألتفت إلى المعلّم وأخاطبه قائلاً:

إن الأجيال المقبلة ستحسدنا، يا زعيمي، لأننا عايشناك، آكلناك وشاربناك، وتسقّطنا تعاليمك من فمك، وإننا شاركناك في النضال، سجناً وجهاداً، وحملنا معك وعنك الآلام والأعباء كما حملت أنت مسؤولية خلاص الأُمَّة وآلامها ومتاعبها. ثمَّ جاء دور سعادة.

فبدأ خطابه هادئاً: تطلَّع وراءه من النافذة فإذا جبال كسروان الجرداء وقال: أليس جهلاً أن تكون هذه الجبال جرداء! إننا نأمل متى انتصرت هذه النهضة أن نُشجّرها، فتمتلئ غابات واخضراراً فتصبح متنزَّهاً للعين، تنتعش القلوب بنسائمها وتدبّ في صخورها الربيع والحياة. ومن الجهل، يعرّج على أهميّة المدرسة والتربية والتعليم. ويتناول العلم في علاقته بالأمّة ونموّها وازدهارها ورقيّها الثقافي والحضاري، ثمّ يُثني على جورج مصروعة ومشروعه منوِّهاً بأهمية المدرسة القومية في وجه المدارس الأجنبية وبرامجها وأهدافها اللاقوميّة.

وتنتهي الحفلة، فإذا بنا على مائدة جورج مصروعة وزوجته وبكره زيكار…

والفتى بشير عبيد الهارب من مدرسة بيت شباب وبعض أترابه ليروا ويسمعوا

الزعيم، الرجل الذي كان بعض تلامذته في القرية يتحدّثون عنه كأنّما هو نبيٌّ

أكثر منه قائد حزب سياسيّ!..

كان بشير على ما روى لي مأخوذاً بالإيمان الديني، يُعدّ نفسه للكهنوت دون أن يتّخذ قراراً حاسماً في الأمر، ها هو وجهاً لوجه مع أنطون سعاده، تهيَّب ولكنّه أقدم. “أريد حضرة الزعيم أن أطرح عليك سؤالاً: ما رأيك بالله، بالدِّين؟”

يشرح سعاده لبشير بكل بساطة وأبوَّةٍ نظريَّتهُ.

أمّا بشير فقد كان مضطرباً، سمع ولم يفهم. هكذا حدَّثني عن أوّل لقاء له بالمعلّم.

لا أنسى ذلك النهار الجميل في قرنة الحمرا – الفريكة.

لا أنسى مجلس جورج مصروعة الأنيس ومائدته السخيّة.

رجل المبالغات الذي يصيب عشرين حَجَلاً بفقسة بارودة. وَفَّرَ لنا نحن ضيوفه، وسعادة في المقدّمة، بضع ساعات من الحياة الدافئة والعابقة بالفرح والمتعة والصفاء. للمرّة الثانية، وعلى طاولة بيت جورج مصروعة أحسست أننا مع سعادة الإنسان، الإنسان الذي يُضحكنا ويَضحك لما يقدّمه المضيف من أحاديث تراوح بين الحقيقة والخيال، ولأنّها كذلك تُضحك الثكلى فكيف لا تُضحك ضيوفاً أعدّوا أنفسهم لساعة فرح!..

ها أنا أكتب هذه الذكريات بعد 32 سنة على حدوثها، لا أعرف أين يقيم جورج مصروعة الآن، ولا ماذا حلَّ به. إلاّ أنني أفتقد كثيراً كتاب التاريخ الذي أغنى المكتبة القوميّة، والمكتبة العربيّة بوجه عام، الذي موضوعه هنيبعل. لقد نُهب هذا الكتاب من منزلي، ولكنني سأعوِّضه لأنِّي فيه “رجل المبالغات”، قادراً أن يكون مؤرّخاً من الطراز الأوّل، فينبش تاريخ قرطاجة التي بناها شعبي على شواطئ أفريقيا وكان أن يحتلّ بها العالم. ويكتب تاريخها – عبر تاريخ هاني بعل أعظم قائد في كل الأمم وكل العصور – بلغةٍ وعمق وشمول لم يسبقه إليه كاتب قوميّ من قبل. ألا يستاءل الإنسان وهو يقرأني – كما أتساءل أنا فعلاً- كيف يمكن لكاتب أو أديب أو مؤرِّخ أن يكون في حياته الخاصة رجلاً عاديّاً، وأن يقفز عندما يكتب ويؤلِّف ويؤرّخ إلى مرتبة النوابغ؟

ثمّ ألا نتساءل الآن كلُّنا: كيف نضبت منابع جورج مصروعة أو كيف تحوّل من أعلى علِّيّين إلى الصمت والجمود. كيف تألّق وسطع يوماً، ثمَّ أدركته القمّة والصقيع قبل الأوان؟.. أين أنت الآن يا جورج مصروعة؟

بعد نشر هذه الحلقة أهداني الدكتور جميل أبو خاطر كتاب هنيبعل تعويضاً عن النسخة التي نُهبت من منزلي خلال الأحداث”.

تكريمه

– كرَّمته الحركة الثقافية– أنطلياس، في المهرجان اللبناني للكتاب سنة 1983، وقدّمه الدكتور عصام خليفة.

– كرَّمه بيت المستقبل في النقّاش- أنطلياس بمنحه وسام الاستحقاق من قِبَل الرئيس أمين الجميِّل، وتكلَّم في التكريم: ميشال معيكي، وغسّان تويني ويوسف حبشي الأشقر ومتري سليم بولس في 31 أيّار 1988.

– كرّمه آل مُرّ في منزله، ونال جائزة كمال مرّ. (في أول كانون الثاني 1989)، وتكلّم في التكريم: الأب الياس رحال، ميّ مُرّ، أرز مُرّ، هادي يزبك، أنطوان الشدياق.

وفاته[1]

توفّي جورج مصروعة في 12 نيسان 1989، ثمّ أقيمت الصلاة والجنّاز عن راحة نفسه في اليوم التالي، في كنيسة السيّدة الكبرى – بيت شباب. وقد نَعَـتـه عائلته وأصدقاؤه الكُثُر والصحافة اللبنانية. بعد وفاته، كرَّمته الحركة الثقافية– أنطلياس، في 18 نيسان 1991، وتكلّم في التكريم: الدكتور عصام خليفة، الدكتور متري بولس، الصحافيّ مصطفى عبد الساتر، ميشال معيكي، زيكار مصروعة.

إنّ جورج مصروعة الأديب والباحث والناقد والصحافيّ ليستحقّ دراسات، لا بل كتابات حول ما تركه من إرث غنيّ لأجيال تبحث عن المعرفة والمعنى لوجودها الإنسانيّ. فهل الإنسان في شرقنا يَبحث ويُبحث عنه؟ لذا، أعد محبّي مصروعة بكتاب شامل حول فكره وأدبه، لعلّي أفيه حقّه، مبدعاً من بلادي!