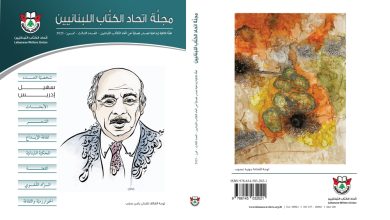

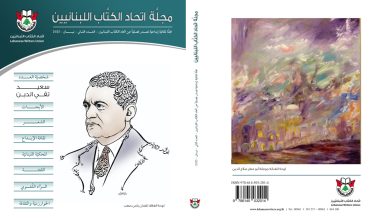

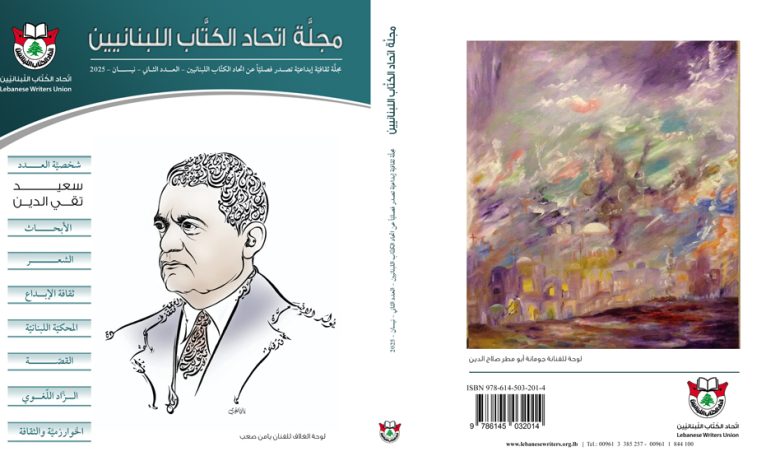

سعيد محمود تقيّ الدين فرادة شخصيَّة وإنتاج أدبي – أ. د. عبد المجيد زراقط

سعيد محمود تقيّ الدين

فرادة شخصيَّة وإنتاج أدبي

أ. د. عبد المجيد زراقط

مقدِّمة

من أقوال سعيد تقي الدين (15/3/1904- 10/2/1960) المأثورة، وهو صاحب الكثير منها: “الرجل الكبير لا ينتهي بمأتم”. يصدق هذا القول عليه، فهو من الرجال الذين لم ينتهوا، وإنَّما من الذين يبدأون في كلِّ رؤية إليهم، وإلى إنتاجهم، وهذا ما سوف نفعله في هذه المقالة؛ إذ نقدِّم معرفة بشخصيته وإنتاجه الأدبي، وخصوصاً المسرحيَّ منه، تثبت فرادته.

يمكن تبيُّن فرادة هذه الشخصية كما يأتي:

أولاً: الشخصيَّة

– الانتماء الأسري:

يقول سعيد تقي الدين: “ولدت من أبوين ينتميان إلى عائلتين طيِّبتين من عائلات لبنان، إن لم تكونا من ذروة الجبل، فهما، من دون ريب، من أعالي سفحه، فقد دُعِيتُ بالبيك والشيخ منذ طفولتي…”. ويضيف: “وربَّما مات، من بني تقيِّ الدين، من لا يملك ذراع أرضٍ يتمدَّد فيها، ولكن لم يمت منهم، بعدُ، من لم يملك حقلاً في جريدة يتمدَّد فيه مغموراً بعبارات مديح مزهرة”. ويخصُّ عمَّه الأديب أمين تقي الدين، فيقول: “جريمة اتجاه ميولي إلى الأدب تُلقى عليه”.

– الفتى في المدارس:

ونزل في المدارس، كما يقول، “في بحور مشتبكة التيارات…، ما أفضى إلى فتى صلب، برَّاق بالحياة، فوَّار، يحاول الركض إلى كلِّ الجهات في وقتٍ واحدٍ”.

– الرجل في أعاصير الحياة:

وغدا، كما يضيف، رجلاً شديد الثقة بنفسه إلى درجة الاعتداد، وفيَّاً ودوداً، مسرفاً حتى التبذير، كثير المطالعة والاطلاع، وافر المعلومات، فكِه الحديث، مغامراً في التجارة، سريع التنفيذ إلى درجة الهوس. عقله، كما يصفه، “عقلي كقطيع ماعز منتشر على الهضاب والأودية، لا يجتمع إلا ساعة المغيب، حين يقبِّل حبري ورقي”.

– التجربة المرجع والمنظور:

عاش حياة “صاخبة”، في الوطن والمهجر، اجتماعية وسياسية ودبلوماسية وأدبية، فامتلك تجربة حياتية معيشة غنية وعميقة، مثَّلت المرجع/ المنجم الواقعيَّ لكتاباته، وبلورت منظوره إلى العالم وقضاياه، ويبدو أنَّ المكوِّن الأساس، من مكوِّنات هذا المنظور يتمثَّل في قوله: “…، اليوم بلغت من العمر الواحدة والخمسين…، أجد نفسي لا تزال مترسِّخة في طفولتها وقرويَّتها”. وفي وصف صاحب هذا المنظور، قال إسكندر الرياشي: “إن الله خلق سعيد تقي الدين ليضع العباد دوماً في أحرج المآزق، لأنَّه يقول دوماً الحقَّ، ولو كان، في ذلك، مخاطرة”.

مجموعة مواهب:

امتلك مجموعة مواهب، فكتب المسرحية والقصة القصيرة والمقالة النقدية والاجتماعية والسياسية والرسالة والمذكرات والأقوال المأثورة، والخطبة، وكان خطيباً مفوَّهاً وناشطاً سياسياً واجتماعياً وثقافياً…

الحزبيُّ بشروطه:

انتمى، وهو في السابعة والأربعين من عمره، إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي، بعد أن غدا عَلَماً في المجالات المذكورة آنفاً، والمعروف هو أنَّ الأديب الناشئ ينتمي إلى الحزب، أو إلى التنظيم، وعندما يحقِّق له الحزب أو التنظيم، شهرة، يغادره، كما فعل أدونيس ومحمد الماغوط، وقد سوَّغ انتماءه هذا بقوله: “وقد استحالت حياتي من جهود فرديَّة مبعثرة إلى جهود نظامية، وغدا نشاطي ينتظم في نشاط مؤسسة”. وقبل أن ينتظم في الحزب، تثبَّت من ثلاثة أمور/ شروط : 1. أنَّ الحزب لا يحاول هدم لبنان. 2. أن لا يكون العنف بعض أساليب الحزب. 3. أن لا يؤمر بكتابة شيء، أو الكفِّ عن كتابة شيء.

نافذ الرؤية:

والواضح أنَّه كان نافذ الرؤية، ومن النماذج الدالَّة على ذلك مقالة له نُشرت سنة 1925، في جريدة” النفير” الحيفاوية، جاء فيها: “ليس في المعاملة الدولية مروءة، وأميركا وغيرها في ذلك سواء. أقول هذا وأستغفر أساتذتي الأميركان في جامعة رأس بيروت”. وقال، في هذا الشأن: “…، ولكنني سأراهن بثروتي- أي بلا شيء- على أنَّ أميركا لن تثبت أنَّها، في معاملاتها الدولية، أكرم من سواها”. قال هذا في زمنٍ كانت فيه أميركا دولة ينادي رئيسها “وورد ولسن” بمبادئ تنصُّ على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وقد أثبتت الأيام أنَّه ربح الرِّهان، فها هي أميركا الدولة العظمى تغدو الوحش، وتنِّين عالم اليوم. وقال لغسان تويني، ما يصحُّ قوله، اليوم، لكثيرين من اللبنانيين والعرب: “إنَّكم، جماعة الثقافة الأميركية، تقيمون نفوسكم دعاة لكلِّ شيء أمريكي، حتى لو كان هذا الشيء اسمه ترومان”.

ولست بحاجة لأن أعيد ما هو معروف ومتداول عن رؤيته للقضية الفلسطينية وموقفه منها، وأكتفي بالتذكير بمقالته: “من هنا وهناك” التي نُشرت افتتاحيةً في جريدة “البيرق” البيروتية، في العام 1921، وكان في السابعة عشرة من عمره، وبتأسيسه جمعية “كل مواطن خفير” للكشف عن المتعاونين مع العدوِّ.

وعن معضلة الحياة السياسية في لبنان، رأى أنَّ” التحجُّر القروي أو الطائفي، أو العائلي، هو العقبة الكبرى، في سبيل انتشار الأحزاب التي تستحقُّ شرف هذه التسمية.

الناقد:

وكما كان رائياً إلى الحياة الاجتماعية والسياسية ناقداً لهما، كان كذلك رائياً للحياة الأدبية وناقداً لظواهرها ونصوصها، وقد تحدَّث إلى النقاد، فقال لهم: “لماذا لا تتأكدون من وجود الغلال على البيادر قبل أن تقيموا فبارك الغرابيل!؟”. وسأل أحد الشعراء بعد أن قرأ له بعض نصوصه: “أهذا شعر!؟”. وطلب من أدونيس (1930- )، وكان لا يزال في بداياته، تغليب الغيرية على الأنا، وإغناء مفردات قاموسه الشعري”.

وكان الناقد الأول لنصوصه، ومن النماذج الدالَّة على ذلك، نذكر: يقول إنَّه كتب مسرحية” المليون الضائع”، وهي من فصل واحد، وبقي سنتين لا يجد لها خاتمة فنِّية يرضى بها، مع أنَّه كان يقرأها لأصدقائه ويصغي إلى اقتراحاتهم، وبقي هكذا إلى أن جاءته رسالة من سجين، فوجد الخاتمة المناسبة، واستحال عنوانها إلى “المنبوذ”. ومن المعروف أنه أتلف مخطوطة مسرحيته: “قُضي الأمر”، لأنَّه رأى أنَّها غير جديرة بالنشر.

صاحب أسلوب/ السعتقيَّة وهو، في كتاباته وأقواله، صاحب أسلوب خاصٍّ به، أطلق عليه الباحث الذي عُني به وبإنتاجه “جان دايا” (أصدر ستة كتب عنه، وعشرين كتاباً له) اسم “السعتقيَّة”، من سعيد تقي الدين، وفي رأي أن تقي الدين هو صاحب هذه التسمية.

ولعلَّنا لاحظنا، في الاقتباسات التي ذكرناها آنفاً تميُّز لغتها بشعريَّةٍ ثريَّةٍ بالدلالات والمفارقات المدهشة، مشعَّة بالإيحاءات، وبسخرية هادفة، لاذعة مضحكة كاشفة. ومن النماذج الدالة على ذلك، إضافة إلى ما سبق، وإلى ما سيأتي، ذكره، من اقتباسات، أقواله المأثورة التي غدت أمثالاً متداولة، ومنها: “ما أفصح فلانة عندما تحاضر في العفة”، “أشدُّ أنواع العمى حين لا يستطيع الواحد أن يرى وجهه بالمرآة”، “ألعنُ الوقعات وقعة يتعثَّر فيها المرء بأحلامه”، “المبدع هو لله زميل”، “أرخصُ الأشياء هي الأشياء التي تقدر أن تشتريها”، “مِنَ الناس من لايجيد السباحة إلا في الوحول”…

كما أنَّه كان يصوغ كلمات جديدة تنطق بدلالة عميقة كاشفة، مثل “الزحفطون”، من الزحف على البطون، “غَطْوزة”، من غطرسة الموظف، “حَلَقْظة”، من حلم يقظة…

وكان حريصاً على سلامة اللغة العربية الفصحى، ويعدُّها مكوِّناً أساساً من مكوِّنات الهويَّة، في الوقت نفسه الذي كان يجيز فيه اختراع كلمات جديدة تنطق برؤيته، وقد كتب لسهيل إدريس، في هذا الشأن: “من الذي أعطى الأقدمين امتيازاً حرمنا من اختراع الكلمات”.

مؤلَّفاته:

كتب بهذا الأسلوب مؤلَّفاته جميعها، وهي التي صدرت في حياته، كما توافر لديَّ من معلومات. المسرحيات: لولا المحامي- 1923، قُضي الأمر- 1925، نخب العدو- 1937، طبعت سنة 1946، الدروب الموحشة – 1944، حفنة ريح – 1948، أقدام عارية – 1953، المنبوذ – 1953، مجموعات القصص القصيرة: الثلج الأسود – 1939، غابة الكافور- 1949، ربيع الخريف- 1954. مجموعات المقالات: سيداتي سادتي- 1939، تبلَّغوا وبلِّغوا- 1955، غبار البحيرة – 1956، رياح في شراعي- 1960، أنا والتنين، صدر بعد وفاته، سنة 1961. الواضح أنَّ عناوين مثل “نخب العدو” و”حفنة ريح” و”الثلج الأسود” و”ربيع الخريف” و”غبار البحيرة” و”رياح في شراعي”، “سعتقية” الأسلوب الذي أشرنا إليه قبل قليل.

ثانياً: الإنتاج الأدبي ظاهرة أدبية

هذا جميعه جعل من إنتاج تقي الدين الأدبي ظاهرة أدبية فريدة، يصدر عن تجربة حياتية معيشة، ليكون الواقع المعيش هو المرجع، والنَّص هو المعادل الأدبي له، الرَّائي إليه من منظور “سعتقي”، ليمثِّله لغةً أدبية ناطقة برؤية كاشفة ناقدة هادفة إلى التغيير.

يصدق هذا على مؤلَّفاته جميعها، وخصوصاً على مسرحياته، وهي النصوص التي سنتحدث عنها، مركِّزين على مسرحيتي “نخب العدو” و”حفنة ريح”، بوصفهما أنموذجين لنوعين مسرحيَّين هما الجادُّ والهزلي، مقدِّمين لحديثنا هذا بالكلام على حركة المسرح اللبناني، وتميُّز تجربة سعيد تقي الدين، في هذا المجال.

– الأدب العربي والمسرح:

ينبغي، قبل ذلك، بيان رأي تقي الدين في قضية تعدَّدت الاَراء في شأنها، وهي قضية معرفة العرب للمسرح، أو للدراما. يقول تقي الدين، تحت عنوان” لمحة تاريخية”، في مسرحيته:” حفنة ريح”:

“يقول المتهجِّمون الذين يريدون التنقُّص من الأدب العربي القديم: إنَّ العرب لم يعرفوا الدرامة. ونحن لسنا نحاول، في هذه الكلمة المقتضبة، التبسُّط في تكذيب هذا المُفْتَرى، غير أنَّنا نريد أن نثبت أنَّ الدرامة ذات الفصل الواحد هي من مخترعات العرب الأقدمين، وكانوا يطلقون عليها اسم “مثال” للمغزى الذي يجب أن تؤدِّيه. جاء، في “الحواشة السخفولية ( ص. 21، ج. 4، المخطوطة اليتيمة التي يملكها الأستاذ إسعاف النشاشيبي”:

كان للبساطرة – وهم فخذ من قبيلة ثَعَلة عادة كلما اكتمل القمر، أن يمثِّلوا رواية في فصل واحد، فينتحُون هضبة يجعلونها مسرحاً، ويحجبونها عن القوم بستار، يعلَّق جانباه على رأسي بعيرين واقفين، بينهما عشر فشخات وأربعة أشبار، فإذا احتشد القوم، صاح الحقريف (مدير المسرح)، وأناخ الجملين، فهبط الستار، وابتدأ التمثيل، فإذا انتهت الرواية ضرب الحقريف البعيرين بعصاً، فنهضا، فحجب الستار المسرح عن القوم، وانتهت الرواية”.

– الحركة المسرحية اللبنانية وتجربة تقي الدين المسرحية:

المعروف أن نهضة الحركة المسرحية، في لبنان، بدأت في أواسط ستينيَّات القرن العشرين، وإذ يُؤرَّخ لهذه الحركة، يهمل المؤرخون ما كان قبل تلك النهضة، ومنه مسرحيات سعيد تقي الدين التي عُرضت على مسرح “الوست هول”، في الجامعة الأميركية، في بيروت، وعلى مسارح مدن وقرى لبنانية. يقول عن مسرحية “لولا المحامي”، على سبيل المثال: “رواية تمثيلية عصرية، عُرضت في حفلات في عشرات المدن والقرى، ومُثِّلت في العراق وسوريا ولبنان وأميركا الجنوبية، وكُتِب عنها الكثير من المقالات في الصحف”.

وإن كانت تلك النهضة، قد أفادت من الإنتاج المسرحي الغربي، من طريق الترجمة والاقتباس والتنظير، فإنَّ مسرحيات تقي الدين كانت مسرحياتٍ موضوعة تصدر عن الواقع المجتمعي، كما ذكرنا آنفاً، وتتمثل فيها قضايا المجتمع اللبناني ومشكلاته، ومنها: الصراع مع استبداد الإقطاع، وتحجُّر العادات والتقاليد، وسطوة الطائفية، وتجارب الهجرة، وسعي المهاجر إلى الحصول على الثروة، وشقاؤه، وتأرجحه بين الغنى والفقر والنجاح والإخفاق، فعلى سبيل المثال، تعرض مسرحية “لولا المحامي”، وهي في خمسة فصول، قصة صراع بين شابين: أوَّلهما ابن إقطاعي، والثاني ابن فلاح فقير، مهاجر إلى أميركا، كان هذا يعمل، ويرسل ما يكسبه إلى أسرته، من طريق الإقطاعي، لكن هذا كان يحتفظ بالمال لنفسه، ما أدَّى إلى أن يموت أهل المغترب جوعاً…، وفي مسرحية “الدروب الموحشة”، وهي ملهاة اجتماعية ساخرة، في فصل واحد، يعرض قصة مهاجر لبناني بخيل جداً، نتيجة معاناته في تحصيل المال في بلاد الاغتراب، وفي مسرحية “المنبوذ”، وهي في فصل واحد، يعرض قصة صراع بين طرفين أولهما يمثل القيم السامية والثاني القيم الفاسدة.

– التجويد والعدَّة المسرحية:

يبدو أنَّ تقي الدين قصد إلى تجويد كتاباته، وخصوصاً كتاباته المسرحية، والواضح أنه كان يمتلك العدَّة اللازمة والكافية التي تمكِّنه من ذلك، وتتمثَّل في موهبة متوقِّدة متألِّقة، ومعرفة وخبرة يصفهما، فيقول: “ورائي، في الفن المسرحي، دراسةً وملاحظةً وتأليفاً، خمسة عشر عاماً، تعرفت خلالها إلى معظم البارزين في هذا الفن…”. كما أدرك خصوصيات المسرح وتميُّزه، فالدراما، خارج المسرح، كما يقول، كالسمكة خارج المياه، والرواية التمثيلية هي أداة تمثيل، وليست أداة مطالعة، والفرق بين المسرحية، من جهة، والشعر والقصة والرواية، من جهة أخرى، يتمثل في أنَّ المسرحية التي تُعرض على خشبة المسرح لا تقتصر على النص الأدبي، المفروض أن يمتلك كاتبه معرفة واسعة وعميقة، بالفن المسرحي، وثقافة عامة شاملة وعميقة، وإنما هي فنٌّ جماعيٌّ، من مكوِّناته، إضافة إلى النَّص الأدبي، التمثيل والإخراج وهندسة الصوت وهندسة المشاهد والمناظر، والأزياء…

ويصف فضاء كتابته مسرحية: “نخب العدو”، بأسلوبه “السعتقي”، فيقول: “في تلك الليلة، عقد دخانُ سجائري غيوماً في غرفتي، وتذمَّر الجيران من رائحة البن في مطبخي، …، وما زلت أحذف، وأكتب، وأمزِّق، وأزيد، وأُنقص، إلى أن تجهزت هذه الدراما”، وكانت، كما يضيف، “رائعة يفتخر بها أي دراماتي”.

– نخب العدوِّ:

تبدأ هذه المسرحية، بعد ابتهال ورسالة ومقدمة…، بتعريف شخصياتها بالتفصيل، ولا يخلو تعريفه من لغة “سعتقية”، كقوله: “زليخة هيفاء كمحدلة الطريق، صوت كأنه زمُّور…”، “أبو مرعي قذيفة ديناميت لا تدري، إن كان بارودها مبلَّلاً…”، “الدكتور نجيب تمشِّط الدنيا، فلا تجد له مثيلاً…”.

وإذ تبدأ الفصول، وهي ثلاثة، يصف المشاهد، أو إن صحَّ التعبير” يُمَشْهد المسرح، أي يرسمه بالكلمات بدقة، ثم يبدأ الحوار مرفقاً بوصف الحركات والانفعالات، منذ بدء المسرحية إلى نهايتها…

بناء هذه المسرحية محكم، فأحداث الفصل الأول تجري في منزل أسرة وسيم في قرية “وادي الأرز”، وأحداث الفصل الثاني تجري في مكتب وسيم وراجي في المهجر، وأحداث الفصل الثالث تجري في المكان الأول، بعد أن تغيَّر بمرور الزمن.

تبدأ الحبكة من العنوان: “نخب العدو”، فهذا العنوان يمثل مفارقة تثير أسئلة منها: هل يمكن أن يشرب الإنسان نخب عدوِّه؟ وكيف؟ وفي أيِّ حال؟ ومن هو العدوُّ؟ وما هي هذه العداوة؟ ينتظر المتلقي نهاية المسرحية ليتلقَّى الإجابة.

تتشكَّل الحبكة كما يأتي:

في قرية “وادي الأرز”، والاسم دالٌّ على وطن الأرز، لبنان، عائلتان متعاديتان هما: آل الحموي وآل الحمصي. يقتل طعَّان الحمصي والد وسيم الحموي. وسيم هذا مثقف وأديب، يقيم في بيروت، ويكتب في الجرائد. يقرِّر هذا الشابُّ العاقل عدم الثأر لأبيه، ولا يصغي إلى تحريض “الآغا” الإقطاعي الذي يريد أن تقع المعارك بين العائلتين. ويقول لطعَّان: لن أكون الشرارة التي تشعل الضيعة، ولن يسترجع أبي حياته إن فتكت بك، غير أنَّه، من دون قصد، يصطاد هو وصديقه البيروتي راجي العابث، حمامة لطعَّان، فيأتي هذا ويستفزُّه، ويصفه بـ “المزموزيل”. يشتبكان، ويُقتل طعَّان برصاصة من مسدَّسه. يسافر وسيم وراجي إلى “غرانيلا”.

بعد عشر سنوات، تجري الأحداث في مكتب وسيم وراجي التجاري، وكانا قد غيَّرا اسميهما إلى الأخوين سليم وسلوم الصيداوي، وسمَّيا مكتبهما بـ “صيداوي إخوان”، فنعرف أنَّ المكتب مشرف على الإفلاس، وأنَّ وسيم يحبُّ “سارة”، ابنة هدى الحمصي، أخت طعَّان، وعدوَّة أمِّه، ويتزوجها، ثم يصاب إصابات بليغة في انفجار الباخرة التي كان هو وزوجته سارة يشاركان في حفل على متنها.

تعرف هدى حقيقة وسيم، فتريد قتله، لكنها، عندما ترى حاله وحال ابنتها الحزينة، تقول: ما أعذب العفو وما أمرَّ الانتقام.

يعود الجميع إلى الوطن متآلفين، ويشرب ظطام الحموي، ابن أخت وسيم، نخب الحمصي، ويشرب هذا نخبه، وهكذا يُشرب نخب العدو، ويُجاب عن الأسئلة التي يثيرها العنوان.

موضوع هذه المسرحية هو الواقع المجتمعي اللبناني، المتمثِّل بالعداء بين مكوِّناته، وبالثأر، وبالإقطاع وبالهجرة وأحوالها. وقد كشفت هذه المسرحية هذا الواقع في فضاءٍ مسرحيٍّ ممتعٍ: بناء مسرحي محكم مشوِّق، لغة فصحى طُوِّعت للحوار المسرحي، الحوار يمثل الشخصية، وينمِّي الحدث، ولا يخلو من لغة “سعتقية”، مثل: “ليتك رأيت العروس التي طبعته، أظافرها حمراء، شفتاها حمراء، كعب حذائها أحمر طول الخيارة”، وسخرية مضحكة هادفة، وعنصر شعري غنائي، ينطق بدلالة المسرحية يردِّده الممثلون والمشاهدون، ومنه: – بين داري ودارك درب/ توصل بابينا/ في صدري وصدرك حب/ يغمر قلبينا. نرمي مع ساري الريح/ أحقاد أبوينا…

– حفنة ريح:

أما مسرحية “حفنة ريح”، فهي، كما جاء على غلافها “مَهْزَلة في فصل واحد”، والمهزلة مَفْعلة من هَزْل، والمسرحية المهزلة هي مسرحية مضحكة، تتصف بالسخرية والفكاهة.

تجري أحداث هذه المسرحية، كما جاء على غلافها، في بيروت سنة 1950.

يبدأ النصُّ بمَشْهدة المكان والفضاء المسرحيًّين بالتفصيل، وهو “غرفة غوغاء…”، ويأتي وصف الشخصيات وتصرفاتها وحركاتها وانفعالاتها في سياق الحوار.

العنوان “حفنة ريح”، وهو عبارة مجازية، دالٌّ على موضوع هذه المسرحية، فهذه الدنيا، كما جاء، في أغنية المسرحية، سراب، وكلُّ ما نجنيه من إعصارها هو “حفنة ريح”، ما يعني أنَّ هذه المسرحية تقدِّم عيِّنة/ حفنة من وقائع الحياة المعيشة/ الإعصار، أو بتعبير آخر، كما جاء، في الأغنية نفسها: “نَهْلة من نهر العيش”. واللافت أنَّ هذه الأغنية تذكِّر بما كان ينشده بطل المقامات من ذمٍّ للدنيا والناس، فقد جاء فيها: “لا تبايع مثلاً عليا، فلا/ تطلب من الناس نبلاً ووفا/ ذلك نهر العيش لن تشربه/ نهلة ترويك منه، وكفى”. وإن تكن “حفنة ريح” تنطق بهذه الرؤية، فهي دالَّة على تطوُّر في رؤية تقي الدين إلى العالم وأناسه وقضاياه.

في تلك الغرفة، ينتظر الجميع أن يفيق وجيه، وهم نهاد العسكري، صاحب جريدة “نهضة الفجر”، و”العواد”، وهو صاحب أوركسترا جوقة لبنان، والشيخ نسيب وهاب الذي صدر أمر تعيينه مفتشاً في جمرك بيروت، وأم ظريف صاحبة الغرفة، ثم يأتي صانع اللحام، فاللحام، والكَعب، محقق المخطوطات، وحيمور المغترب، وخطيبته عايدة، تسبقها أمها مدام زعرور.

في تلك الغرفة، تجري أحداث المسرحية، فالصحفي يريد نسخة من خطاب هزَّ البلد ألقاه وجيه ليلة البارحة، والعوَّاد يريد نصَّ أغنية ليلحنها ويغنيها، وصاحبة الغرفة تريد أجرة الغرفة بعد أن طال انتظارها لها أشهراً، وصانع اللحام واللحام يريدان سداد الدين، وأم زعرور تريد أن تفضي الخطبة التي طالت سنوات إلى زواج، والمغترب يريد نشر مقال يبجِّله ولقباً يستأهله، ويحمور يريد تحقيق مخطوطته…، لكن من ينتظر “وجيه”، والاسم دالٌّ على المسمى، أن يفيق من نومه “كمن ينتظر عنقود عنب يصير زبيباً”. وإذ ينهض وجيه، تبدأ المهزلة المتمثلة في الأحداث المضحكة والكاشفة وقائع أعاصير الحياة ونهر العيش العكر وخيباته…

وفي الحكم على هذه المسرحيَّة، جاء في رسالة أرسلها حمد باشا السبعلي للمؤلف: “حفنة ريح… هذه الرائعة التي لم يجد بمثلها الأوَّلون، ولا المعاصرون، من زمن فاجعة الإغريق إلى يومنا هذا…، سلمتَ، يا موليير لبنان وشكسبير العرب”.

في الختام، يمكن القول: حاولنا تقديم معرفة بشخصية سعيد تقي الدين وإنتاجه الأدبي، وخصوصاً المسرحيَّ منه، تثبت فرادته، فهل وُفِّقنا إلى ذلك؟ لكم أنتم، متلقِّي الأعزَّاء، الحقُّ في الإجابة.