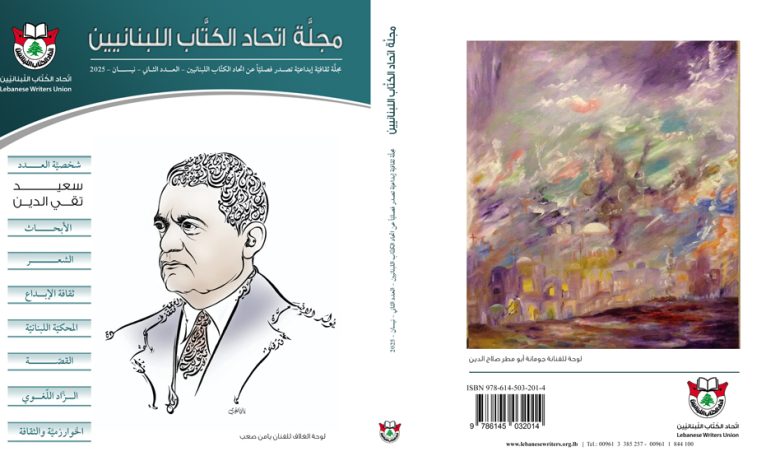

سعيد تقي الدين من خلال أدبه – أ. د. رامز الحوراني

سعيد تقي الدين من خلال أدبه

أ. د. رامز الحوراني

1- الثورة على الذات الموروثة:

منذ تفتُّح وعيه على محيطه، بدأ يبحث عن أبطاله الجدد… عن الإنسان المجتمع.. عن إنسانٍ يقاوم التقليد الموروث، والألقاب التركية، والزعامات الطائفية والمذهبية. كان هدفه العمل على انتشار المراكز العلمية، وتطوير الصناعات المحلية، والتشبُّث بالأراضي الريفية، والعمل على استصلاحها لتصبح صالحة للزراعة. وشدّد كثيراً على وجوب المحافظة على الثروة الحرجية، وزيادة مساحتها. والأهم من ذلك كلّه: بناء الذات الوطنية الجديدة على العنفوان، والجرأة، والثورة على الاستغلال والظلم، ورفض الذل والخضوع، والتطلُّع إلى بناء المجتمع الذي يصبو إلى العزة والكرامة، والمحافظة على الأرض، والدفاع عنها بشتَّى الوسائل؛ لأنَّ من يخسر أرضه يخسر وجوده ويصبح دمية في يد القدر، وسلعة رخيصة في يد البشر.

وهو أول القائلين بثورة الذات الجديدة على الذات الموروثة “وابتدأ هذه الثورة بنفسه على نفسه… وخلص في هذا الصراع الداخليﱢ إلى قتل عاداته المختلفة، وإحياء البدائل التي آمن بها… فكأني به السيف الذي يقطع، والمحراث الذي يزرع في الوقت ذاته”.(1)

وممَّا ساعده على إعادة تكوين شخصيته الجديدة، في قيمها وسلوكها ومعتقداتها وأهدافها العليا في الحياة، -والتي عبَّر عنها في قصصه، ومسرحياته، ومقالاته الأدبية والاجتماعية والسياسية- تأثُّره بالحركة الاستقلالية والثقافية التي كانت قائمة بين طلاب الجامعة الأميركية خلال الأعوام الأولى من دراسته في عشرينات القرن الماضي.

إنَّ هذه الشخصية القلقة، التوَّاقة إلى التغيير، لم تترك باباً من أبواب الوعي إلَّا فتحته بكل جدﱟ ومسؤولية. انطلق سعيد تقي الدين صحفياً، وأديباً، ومفكراً ثوروياً، متسلّحاً بالوعي، وبالحسﱢ الوطنيﱢ الصادق والجريء، وهو القائل: “السيف النقديُّ الهادف إلى غاية اجتماعية فريدة لا تحتاج شفاره إلى استئذان أو اعتذار”.

ولكن هذه الشخصية _بالرغم من هذا العطاء الفكريﱢ المميَّز، وبالرغم من الحركة الاغترابية التي رفدت ثقافتها_ بقيت حائرة، تبحث عن مكانها الذي يحقّق لها طموحاتها في إحداث نهضة اجتماعية وسياسية في أُمَّتها، وقد تحقّق له ذلك بانتسابه إلى الحزب السوريﱢ القوميﱢ الاجتماعيﱢ في العام 1951. وهو القائل: “اعتنقت مبدأ من قال لجلَّاده شكراً…”.

لقد تعمَّد سعيد تقي الدين تحت هذا الشلال العقائديﱢ الهادر عنفواناً ووعياً ونهضةً فقال: “يجب ألَّا يقودنا الخوف والميعان الروحي إلى حيث يقنعنا الأجنبيُّ أن لا أهمية لنا البتة”.(2)

2- أدبه يتجاوز الأنا الضيقة إلى الكونية الرحبة:

كان سعيد تقي الدين جسراً ثقافياً مضيئاً بين لبنان ومواطن اغترابه في الفليبين والمكسيك وكولومبيا. بقي محافظاً على أصالة جذوره، ونقاء لغته، وعراقة تراثه، واستخلص من اغترابه الكنوز المعرفية الثمينة من دون أن يغضَّ الطرف عمَّا لم يعجبه فتناوله بالنقد الموضوعيﱢ.

وكان حلمه الكبير أن يرى وطنه يمتلك القصور الثقافية التي تمسح الظلام بنور المعرفة، وتخرج شعبه من مستنقعات الجهل والتفرقة إلى رحاب الانصهار الوطنيﱢ في الانتماء إلى الأرض، والوطن، والشعب، بعيداً عن الانتماءات الطائفية، والمذهبية التي زرعها الأجنبيُّ في بلادنا حتى نبقى قطعاناً مُدجَّنة لإرادته ومصالحه الاستعمارية الخبيثة.

ليس بوسع المرء وهو يرافق سعيد تقي الدين في مشواره المعرفيﱢ الطويل “إلَّا أن يخالجه ذلك الشعور بالمساءلة، وتدفعه قوة مجهولة إلى المناقشة والمحاورة. ذلك أنَّ أسلوب هذا العبقريﱢ ينطلق بك من الأنا الضيقة إلى الكونية الرحبة، ويجعلك طرفاً آخر في الحوار شئت ذلك أو أبيت. وبالتالي أنت تقرأ أدبه قراءة إيجابية منفتحة على المدى، وليست محصورة في غموض الزوايا”.(3)

وتضيف الكاتبة الروائية إميلي نصر الله متحدثةً عن أدبه القصصيﱢ قائلةً: “سعيد تقي الدين في كلﱢ ما كتب نراه أبداً مندفعاً، وبكثير من الشغف والحرارة ليروي لنا ما يعاني وما يشاهد، وما يصادف في خطواته الصغرى والكبرى ورحلاته القريبة والبعيدة. وهو يروي بجرأة وصدق، بعيداً عن التمويه كأنَّه يريدنا أن نشاهد معه ومثله الحدث الطازج”.(4)

ومن أقوال سعيد تقي الدين، التي تكشف لنا دخيلة مجامره وقوة جرأته الثاقبة فهمه لمعنى النُّبل: “فلو أنّي عرفت في ما مضى أنَّ نتيجة العطاء، وما أسمّيه، وما يسمّيه عملاً نبيلاً يوصلني إلى اصطياف قرب مروحة، لحبست العطاء واختزلت الأعمال النبيلة. إذاً، فحتى يصبح النبل نبلاً، يجب على الإنسان أن يعرف قبل الشروع به حتمية الحرمان والضائقة والشقاء الذي يُقبل عليه. فإن هو جهل هذه النتيجة، لم يكن لعمله، بمقياس القيم الحقيقي أيُّ أهمية يُحمد من أجلها. بل أصبح ذاك الإحسان وأصبحت المروءة مظهراً من مظاهر أنانية النفس، أو ميعان عاطفتها، شأنه في جوهر تفكيرها شأن الأنانية الفاتكة الفاجرة”.(5)

وهكذا، فهذه الجرأة وهذه الصراحة وهذا الصدق في التعبير في فكر سعيد تقي الدين تجعلنا نتوقف مليَّاً اليوم أمام الأقلام المأجورة، التي تكسو الباطل بثياب الحقﱢ، لقاء “كمشةٍ” من الأوراق الخضراء!!!

ويجعلنا نشمئزُّ من مظاهر الدجل والنفاق، التي يمارسها كثير من الأغنياء في مساعدة الفقراء وهم يعرضون أعمالهم على الشاشات إرضاءً لأنانيتهم الفاجرة. كونية سعيد تقي الدين تناولت حرية الإنسان، وحقه الطبيعي في الحصول على حاجاته المادية الضرورية، وصون كرامته في مجتمعه.

3- أدبه يعشق الوطن:

إنَّ سعيد تقي الدين لم يغترب عن الوطن إلَّا بِجسده. بقيت روحه متعلّقةً بوطنه، بهوائه وشمسه وجماله وأهله. امتشق القلم يافعاً في الجامعة، ثم في ديار الاغتراب دفاعاً عن الأمَّة وحقّها الطبيعي في السيادة والاستقلال. ما ارتضى يوماً ان يتحوَّل الاغتراب لديه ظاهرة اضمحلال؛ فهو لم يفهم الاغتراب إلَّا فرصة من فرص توليد الذات مع كل ما يبعثه بعد المزار في النفس من شوق. فهو لا تزيده الأيام إلَّا لهيباً مُقدَّساً في حبﱢ الوطن، والعَود إليه.

استبدَّ بِسعيد تقي الدين منذ كان يافعاً عشقٌ لا يخبو له لهيب: “عشق الكلمة، وعشق الفكر، جنباً إلى جنب مع عشقٍ آخر، عشقٍ أشدَّ وأعمق، عشقٍ أبهى وأسمى، هو عشق الوطن. فما انفصل لديه يوماً الفكر العبقريُّ ولا القول العبقريُّ عن الوطن. ولذلك كانت أرفع ألوان الأدب تلك التي تستلهم جمال الوطن، وقضية الوطن، ورسالة الوطن. فما انسكب ليراع سعيد مداد، ولا انطلقت يوماً له قريحة، ولا ارتقى في ما قال وكتب إلى أعلى درجات الروعة ومراتب الإبداع، إلَّا كان في حضرة الوطن”.(6)

ولكأنّي بسعيد تقي الدين، قبل انتمائه إلى الحزب السوريﱢ القوميﱢ الاجتماعيﱢ، كان قلبه وعقله ونفسه نهباً لقلق خالجَه على مصير الوطن حتى وجد نفسه أخيراً في ما انتهى إليه من إيمان راسخ ونابع من نظرية الإنسان المجتمع، التي دعا إليها أنطون سعادة في كتابه “نشوء الأمم”، والتي تعتبر أنَّ نضال الفرد في سبيل الوطن، مهما عَظُمَ، يبقى نضالاً مبعثراً، لا ترتقي حصيلته إلى مردود النضال الجماعيﱢ.

فسعيد لم تثنِهِ كلُّ بهارج الدنيا عن الجهر بما يؤمن، والترهُّب لخدمة مبادئه من غير تردُّدٍ أو خوف أو طمع. لقد ضرب في الشجاعة أروع الأمثال، وغدا واحداً من أبرز رموز مدرسة الالتزام القوميﱢ. كان دائماً في حضرة الوطن بِكلﱢ آلامه وآماله. ولم تزده نوازل الدهر إلَّا عزماً يتجدَّد فداءً للوطن بدم القلب الذي هو وديعة الأمة فينا، متى طلبتها وجدنها.

انطلق سعيد تقي الدين في أعماله الأوروبية والفكرية يزوبع الموروث ويغربله فيبقى على الثمين الناصع ويتجاوز الرخيص واعياً إلى حذفه ونبذه.

في قاموسه: إنَّ الأدب إذا لم يكن نبضاً حيَّاً في عشق الوطن وفي خدمة شعبه فلا فائدة منه. كان صاحب مدرسة أدبية ترصد حركة المجتمع، وتعمل على زيادة كثافة الوعي، لتنقيته من عناكب الجهل والتخلف. وكان لأسلوبه الساخر أعظم الأثر في نفوس القرَّاء الذين عاصروه، ومن ثمة تابعوه عبر تراثه الأدبيﱢ والفكريﱢ، في الاجتماع والسياسة.

ويتساءل الرفيق ربيع الدبس مُتعجّباً من الإجحاف الذي طال هذه الشخصية الوطنية الفذَّة: “فلماذا كلُّ هذا الإجحاف، وكلُّ هذا التجاهل، وكلُّ هذا التفكر! ألعلَّهم يغارون من المرآة التي تعكس تفاصيل اعتزازه، ويحسدون النسمات التي تلامس دفء كبريائه، أم أنَّ العتمة تخشى الخروج من الكهفِ إلى النور، أي: من الموت إلى الحياة؟”(7)

ونحن نضمُّ صوتنا إلى صوت “ربيع” ونتساءل مثله ونسأل القيّمين على التربية والعليم العالي: ألا يستحقُّ هذا الكبير صرحاً ثقافيَّاً باسمه؟ ألا يستحقُّ أن تُدرَّس نصوصه في المدارس والجامعات؟ إنَّ عدد طلَّابنا الذين لم يسمعوا بهذا الاسم ولم يقرأوا له كتاباً عددٌ كبيرٌ. ونتساءل مجدَّداً: هل أُبعِدَ سعيد تقي الدين عن المسرح الثقافيﱢ الرسميﱢ لأنَّه رفض النظام الطائفيَّ والعشائريَّ ونادى بفصل الدين عن الدولة، أم لأنَّه عمل طيلة حياته في الوطن والمهجر من أجل فلسطين، وساعدته علاقاته السياسية، ومداخلاته الشخصية في جعل دولة الفيليبين تقف ضدَّ مشروع تقسيم فلسطين قبل النكبة.

يروي الأمين العامُّ السابق لاتّحاد الكتَّاب اللبنانيين الدكتور سهيل إدريس أن سعيداً نظم نشيداً لفلسطين لا ندري كيف أحرقته النار فضاع، ولم يبق منه في ذاكرته إلَّا اللازمة الآتية:

هي أرضي

هي عِرضي

هي حبَّاتُ دمي

لا يساوي حفنة من تُربها

جوهر الدنيا ووهج الذهب.(8)

4- سعيد تقي الدين ركنٌ أساسيٌّ من أركان ذاكرتنا الثقافية:

لقد جعل سعيد تقي الدين قضايا المجتمع والإنسان والأمَّة غايتَه؛ فمن يقرأ نتاجه الأدبيَّ والفكريَّ يجده ملتزماً بقضايا شعبه الذي يستغلُّه الإقطاع، وتجار الدين، والتجار الكبار المحميُّون من أركان النظام السياسيﱢ الفاسد. تصدَّى سعيد لكلﱢ هؤلاء بوعيٍ ومسؤولية وجرأة قلَّ نظيرها في عصره.

إنَّ أفكاره ومواقفه ما زالت تشكّل إرثاً ثقافيَّاً مُضيئاً في حياتنا حتى اليوم؛ لأنَّ المواضيع التي عالجها في أيامه وسلَّط عليها أضواء فكره ما زالت تقيّد مجتمعنا، وما زالت حتى تاريخه تمنعنا من بناء الوطن الحضاريﱢ الذي يجعل المواطَنة هي أساس الانتماء، لا الانتماءات الطائفية والمذهبية. لقد دخل سعيد تقي الدين حياتنا الثقافية، بِكمﱟ متنوﱢعٍ من فنون الأدبي، قصَّاً ومسرحاً، ومقالةً، وندوات، ومحاضرات في الاجتماع والسياسة. ومن أهمﱢ دعواته: اختزان المعارف، وزراعة الوطن بالعقول المستنيرة التي تحارب الظلم والاستعباد، وتعمل على ابتداع الحلول لمشاكلنا الاجتماعية بمناهج موضوعية، بعيدة عن الارتجال والانفعال والكيديات السياسية المحلية والتأثيرات الأجنبية الخبيثة. ومن يقرأ سعيد تقي الدين “يدرك التزامه غير المتزمت، وتحرُّره غير الانفلاشيﱢ، وثورته البنَّاءة، وسخريته الفكرية، وجرأته. ولقد كان لأدبه علاقة بما عاش من قهر وظلم، في ظل مجتمع مفكَّك، بُنيَ على الفساد وعلى نظام الإقطاع بمفاهيمه الثلاثة: السياسيﱢ والاجتماعيﱢ والدينيﱢ”.(9)

إنَّ مؤلَّفات سعيد تقي الدين خَوابٍ تنضحُ بالحركة الفكرية والثقافية التي شهدتها بلادنا في النصف الأول من القرن العشرين. ولهذه المؤلَّفات خصائص وميزات مجبولة بالوعي والجرأة تستفزُّنا للنهوض، لرفض واقعنا الممزَّق، والعمل لبناء المستقبل الواعد لأجيالنا.

5- السخرية في أدبه:

السخرية هي أهمُّ عنصر من عناصر نجاح أدب سعيد تقي الدين. فهي تشدُّ القارئ إلى نتاجه، فتجعله متشوقاً ليس فقط إلى إنهاء قراءة كتابه وحسب، بل أيضاً إلى إعادة القراءة أكثر من مرة. وما يجعل هذه السخرية عنده أكثر تأثيراً أنَّها في وحدة عضوية مع العمق الفكري والخلق العفوي.

قد نجد في ساحاتنا الثقافية عدداً من الكتَّاب الساخرين، إلَّا أنَّنا قد لا نعثر على عدد كبير منهم، يكون ساخراً وعميقاً في الوقت ذاته. من هنا سرُّ تسلُّقِ سعيد تقي الدين سلَّم النَّجاح؛ إذ كان يجمع في كتاباته وفي مواقفه بين السخرية اللطيفة والمعنى العميق، وأحياناً كثيرة قد يفقد الكلام بعده العميق إذا جرَّدناه من قالب السخرية الذي كان يُغلق به سعيد أدبه. “والسخرية السعتقية (سخرية سعيد تقي الدين) ليست عنصر إثارةٍ وحسب، إنَّما هي في هذه المرحلة السياسية والاجتماعية من حياة أمَّتنا، أحد العناصر الأساسية لأدب نهضة جديد، لا بدَّ أن يرشَح عنه شيء من ملامح إنسان جديد”.

إنَّ الأدب الساخر يخترق قشرة الأمّيَّة، التي تراكمت على متعلّمينا طيلة أربعة قرون ونيّف. والسخرية تجعل من هؤلاء أناساً مستعدﱢين لمعرفة الحقيقة، والجهاد من أجل انتصارها.

ومن نوادر سخريته: حين وصل سعيد تقي الدين إلى القاهرة، كتبت بعض الصحف المصرية عن نبأ وصوله ولكنها اختلفت في لقبه؛ فكتبت “الأهرام” إنه قنصل لبنان الفخريُّ في نيويورك، وكتبت “المصري” إنه قنصل لبنان في كشمير.

وسُئِل سعيد تقي الدين عن هذا الاختلاف فأجاب:

– لا بأس في ذلك… فالمعاش على كلﱢ حالٍ واحد.

والمعروف أنَّ القنصل الفخريَّ لا يتقاضى معاشاً.

سُئِل سعيد تقي الدين -وقد بدأ الناس يشبّهونه “بمارك توين”- عن رأيه فأجاب: في بلادنا عادة ذميمة يجب الإقلاع عنها، وهي إسرافنا في مدح الأجانب.

يمكننا القول بعد اطّلاعنا على نتاج سعيد تقي الدين الأدبيﱢ والفكريﱢ إنَّنا نعدُّه صاحب مدرسة أدبيَّة خاصَّة من أهم مقوﱢماتها:

1- أن يكون الطالب فيها موهوباً. الإبداع هو من أولى ميزات أدب سعيد تقي الدين. ليس الأدب في قاموسه صناعة. فإذا كانت قواعد الصرف والنحو تُكتسب على مقاعد الدراسة، فإنَّ الموهبة تولد مع الإنسان منذ ولادته.

2- الموهبة وحدَها لا تكفي.. يفترض بصاحبها أن يُفجّرها، ويرعى تدفُّق مكنوناتها… وإلَّا فإنَّها تغور في لجج النفس، كما هو شأن المياه الجوفية إذا لم يتسَنَّ لها الظهور على سطح اليابسة.

3- من شعارات هذه المدرسة ألَّا يقول صاحبها: “إنّي وصلت: لأنَّ من يعتقد أنه وصل، يكون قد انتهى.

4- أدبه مُستمدٌّ من الحياة الواقعية:

يقول سعيد تقي الدين في مقدمة مسرحيته “لولا المحامي”، عن المسرحيات التي كانت تقدَّم في أوائل العشرينات: “رواياتنا التمثيلية إحدى ثلاث: فهي إما مُعرَّبة أو مُقتبسة، أو موضوعة. أمَّا المُعرَّبة فهي دون الغاية لأنها لم تكتب لنا، فهي لا توافقنا. فإنَّ لكلﱢ شعب طبائعه ومعتقداته وعاداته، فما يلذُّ للأمة الواحدة، قد لا يلذُّ للأخرى.

5- الفكر النابع يقوم على الاختصاص:

يرى سعيد تقي الدين أنَّ الاختصاص هو الشرط الضروريُّ لكي يكون الفكر نافعاً ومجدياً. فنحن، في رأيه، ما زلنا في أوَّل عهدنا بالتمدُّن.

ومن خصائص العمران أن يأتي اقتسام الأعمال على قدر مكان الأمة من المدنيَّة. فكلَّما تحضَّر شعب توزَّع أفرادُه المِهَن والحِرَف. ألا ترى أنَّ تقليم الأظافر في أوروبا غدا مهنة لكسب العيش، وأنَّ الناس عندنا في بعض القرى النائية ما برحوا يرجعون إلى الحلَّاق في مداواة أسنانهم!

“سيضحك القارئ من بلد حلَّاقها هو طبيب الأسنان فيها، ولكنَّ استغرابه هذا الأمر ينبغي أن يكون أقلَّ من استهجانه الفوضى القلمية في العالم العربيﱢ. فكم من كتاب تاريخ نجده مصدَّراً باسم محامٍ أفنى حياته بين حِيَل القضاء وفلسفة علم الحقوق؟ وكم من رواية قصصية ألَّفها لغويٌّ عاش بين ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل؟ العصر عصر تخصُّص. هذه حقيقة أدركها الغربيون فانتفعوا بها”.(12)

ومن أهمﱢ مواصفات الكاتب والأديب عند سعيد تقي الدين:

– الجرأة.

– السخرية الهادفة وهي المعنى الكثيف في القالب الظريف.

– الموضوعية.

– الابتعاد عن الاجترار والروتين.

– الأدب في خدمة الحياة.

– الأديب منارة لمجتمعه وليس مرآةً فحسب.

المصادر والمراجع

1- مجلة فكر البيروتية- العدد 71، سنة 1999، ص 100. بدري تقي الدين.

2- نفسه: 101

3- نفسه: 103- إميلي نصرالله

4- نفسه: 103- إميلي نصرالله

5- سعيد تقي الدين- الجزء الثاني 1979، ص 175- جان داية.

6- مجلة فكر البيروتية- العدد 71، سنة 1999، ص 104- محمد البعلبكي- نقيب الصحافة.

7- نفسه: 107- رفيق الدبس

8- نفسه: 106- 107- رفيق الدبس

9- نفسه: 108- وطانيوس الحلبي

10- سعيد تقي الدين- الجزء الثاني، ص 163- 164، جان داية.

11- نفسه: 177- 178

12- المجموعة الكاملة- المقالات الأدبية- ص 360، سعيد تقي الدين.